映画「はやぶさ/HAYABUSA」感想

映画「はやぶさ/HAYABUSA」観に行ってきました。

2003年5月9日に打ち上げられ、2010年6月13日にサンプルを地球に投下して消滅した小惑星探査機「はやぶさ」、およびその開発・運用に関わった人々の実話を元に製作されたドラマ作品。

今作は日本のみならず、アメリカでも2012年3月に主要10都市にて劇場公開予定であることが発表されたみたいですね。

物語の始まりは2002年。

当時の文部科学省宇宙科学研究所(ISAS、2003年10月にJAXAに統合)の対外協力室室長だった的場泰弘が、まだ「はやぶさ」という名前が付けられていなかった小惑星探査機「ミューゼスC」についての講演を行っているシーンから始まります。

当時はまだ小惑星探査機についての世間一般の関心がそれほど高くなかったこともあってか、講演の入場者数は主催者側の想定よりも低かったのですが、その中でひとり、的場泰弘の講演内容に感動した女性がいました。

その女性・水沢恵は、講演終了後、わざわざ会場を後にしようとする的場泰弘の眼前に現れ、自分が抱いた感想や疑問を的場泰弘に直接ぶつけまくるというミーハー根性丸出しな行動に打って出、これが的場泰弘の印象に強く残ることになります。

それからしばらく経った同年夏、古本屋のアルバイトとして働いていた水沢恵の下に、的場泰弘から「宇宙科学研究所に来てみないか?」という誘いの電話がかかってきます。

宇宙科学研究所の研究生として迎えられることになった水沢恵は、主に「ミューゼスC」研究開発チームの雑用係的な仕事と、広報スタッフとしての仕事を主に担当することになります。

しかし広報活動の中で、宇宙科学研究所の施設を見学に来た小学校低学年とおぼしき子供から質問をされた際、水沢恵は専門用語を早口で乱発しまくって顰蹙を買うという失態を演じてしまい、自分達の仕事の内容を他者に伝えることの難しさを痛感します。

そこで水沢恵は、子供向けに分かりやすく親切丁寧な説明を行うため、絵本的な構成で解説を行う「ミューゼスC君の冒険日誌」の製作に着手することを決意。

的場泰弘に頼み込んで宇宙科学研究所の資料室に入れてもらい、様々な資料を漁りまくる水沢恵。

ここで、1985年から始まる「ミューゼスC」製作秘話が語られることになります。

一方、的場泰弘は「ミューゼスC」を打ち上げるための予算と候補地を確保するために奔走。

文部科学省、および打ち上げ候補地のひとつである鹿児島県内之浦町の漁業組合との交渉を纏め上げ、「ミューゼスC」の打ち上げが正式に決定されます。

そして2003年5月9日、「ミューゼスC」には「はやぶさ」という名前が冠せられ、多くの人々が見守る中、内之浦宇宙空間観測所よりM-Vロケット5号機によって打ち上げられ、結果的には実に7年以上にも及ぶ長い長い宇宙の旅へと出て行くことになるのです。

映画「はやぶさ/HAYABUSA」では、小惑星探査機「はやぶさ」というかなり専門的かつ特殊なあり方について、当然のごとく詳細な説明が作中で行われています。

しかし、物語の範囲が2002年~2010年と実に8年もの長きに渡る上、「はやぶさ」のエピソードのみならず主人公・水沢恵や「はやぶさ」関係者達の人間ドラマまで展開されるため、物語の展開が早く説明もさっさと過ぎ去ってしまうという印象が強かったんですよね。

作中でも専門用語について数多くの注釈が出てきますし、作中の水沢恵が他者への説明に苦労する描写が見られることもあってか、かなり平易に説明しようとする努力は伺えるのですが、理解が追いつく以上に話の展開が早いと言わざるをえないところでして(-_-;;)。

すくなくとも「はやぶさ」について何の予備知識もない人が1回映画を観るだけでは、「はやぶさ」絡みの技術的な知識や問題について理解するのはかなり難しいのではないかと。

何度も繰り返し観るのであれば話は別なのでしょうけど、DVDならばともかく、映画館で同じ映画を何回も観賞するという人はあまりいないでしょうからねぇ。

シリーズ分割するような余裕がないとは言え、上映時間140分の中にあまりにも大量の情報を詰め込み過ぎなのではないか、というのが私の率直な感想だったりします。

この映画を観賞する際には、「はやぶさ」の旅程や技術などについてある程度事前に予習をしておいた方が良いのではないかと思えてならないですね。

また、作中のあちこちで水沢恵が描いていた「ミューゼスC君の冒険日誌」は、実際にJAXA(宇宙航空研究開発機構)の公式サイトで公開されている「はやぶさ君の冒険日誌」がベースになっていたりします↓

はやぶさ君の冒険日誌

http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/hayabusa/fun/adv/index.shtml

PDF版

http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/hayabusa/fun/adv/image/adv_2010tadaima.pdf

エンドロールではその一部が掲載されており、さらにこれまで日本が打ち上げてきた人工衛星や小惑星探査機の数々が併せて紹介されています。

税金の無駄だの非効率だのとマスコミや国会などから散々非難されつつも、日本の宇宙技術開発は他国に誇れる業績を地道に積み上げてきていたのだなぁ、と感じさせてくれるものではありましたね。

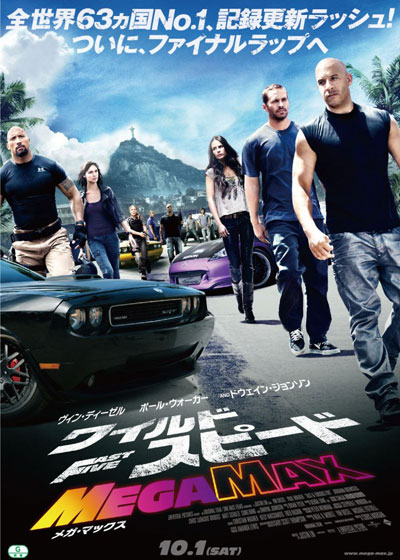

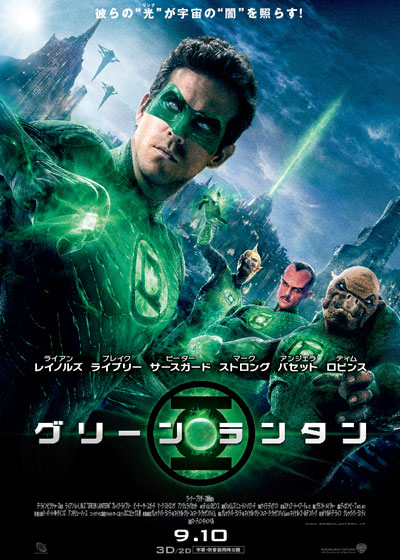

物語の展開は「はやぶさ」に関する説明も含めとにかく地味なので、ハリウッド映画のような作品が好みという人にはあまりオススメできる映画ではないですね。

あくまでも「はやぶさ」ファンのための作品、といったところでしょうか。