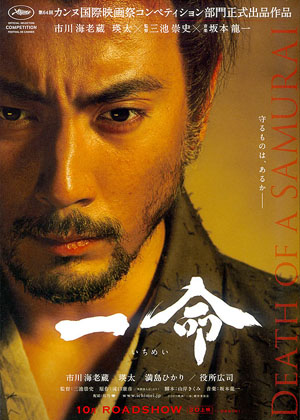

映画「一命」観に行ってきました。

滝口康彦の小説「異聞浪人記」を原作とし、江戸時代初期に蔓延したと言われる「狂言切腹」を題材に「武士の生き様」に対し疑問を投げかける作品。

2010年11月に暴行事件を起こしニュースになった市川海老蔵が主演ということで話題になった映画です。

時代劇なのに3D版公開などという、観客的には実に無意味&ボッタクリもはなはだしい仕様で撮影が行われていたようですが、幸い行きつけの映画館では2D版も公開されていたため、3D版の回避には成功。

何でもかんでも3D版にすれば良いってものではないだろうと、私としては思えてならないのですけどねぇ(-_-;;)。

1630年(寛永7年)の冬。

徳川幕府に仕える名門・井伊家に、ひとりの浪人が門戸を叩きました。

市川海老蔵扮するその浪人・津雲半四郎(つくもはんしろう)は、主君を失い、その日暮らしの生活にも疲れたので、せめて武士らしく最期を遂げたい、そのために庭先を貸してくれと井伊家に申し出てきます。

その申し出に対し、「またか」とウンザリした顔で騒ぎ立てる井伊家に仕える武士達。

当時の日本では、中央集権体制の確立を企図した江戸幕府による大名取り潰しが相次ぎ、仕える主君と職を失い生活に困窮し浪人化する武士が頻出していました。

そして、そんな浪人のひとりが「最期を遂げたい」とある大名家に申し出、その心意気に感心した大名家が家臣として取り立てたという噂話が広まったことから、大名家に切腹を申し出ることで職を得たり、悪くても金銭を恵んでもらったりすることを目的とする「狂言切腹」というものが各地の大名家で問題化していました。

この事例を知る大名家の武士達が、素性も分からぬ浪人の切腹申し出に良い顔をするわけもありません。

彼らは口々に「門前払いをしろ」と言い立てますが、井伊家の家臣である斎藤勧解由(さいとうかげゆ)がそれを抑え、自ら会って話をすると津雲半四郎を招き入れます。

そして、切腹を申し出る津雲半四郎に対し、同年秋に起こった「狂言切腹」の話を始めるのでした。

斎藤勧解由が話し始めたのは、千々岩求女(ちぢいわもとめ)という若い浪人が起こした「狂言切腹」のエピソードです。

千々岩求女は当時頻発していた「狂言切腹」と同じく、金銭目当てで井伊家に「狂言切腹」を申し出たのですが、以前から「狂言切腹」を問題視していた斎藤勧解由ら井伊家の家臣達は、これに対し断固たる措置を取ることを決定します。

それは「狂言切腹」を申し出てきた千々岩求女に、本当に切腹をさせてしまうというもの。

金銭目当て、上手く言えば仕官の道も開けるかもしれないという意図で「狂言切腹」を申し出た千々岩求女は当然のごとく狼狽しまくり、「せめて1日の猶予を」「病に臥せっている妻子を医者に見せたいから3両下さい」などと本音を吐露しますが、斎藤勧解由は「武士に二言はない」の一言で撥ね付けます。

さらに、千々岩求女は「武士の魂」とされる刀ではなく木製の竹光しか所持していなかったのですが、井伊家家臣の面々はその竹光で切腹をするように仕向けます。

当然、竹光で腹を掻っ捌くことなどできるわけもなく、千々岩求女は何度も自分の腹に竹光を突き続けることになります。

その姿は壮絶の一言に尽きるのですが、周囲の武士達も残酷そのもので、介錯人を任されたはずの沢潟彦九郎(おもだかひこくろう)は「もっと腸を刀でかき回せ」「まだ足りない」などと冷淡に言い張り、なかなか介錯をやろうとしません。

その惨状を見かねた斎藤勧解由は、ついに自ら刀を取って千々岩求女に自らトドメを刺し、千々岩求女を楽にしてやったのでした。

斎藤勧解由から一連の話を聞かされた津雲半四郎は、しかしその場では千々岩求女のことを「哀れだ」と淡々と評しただけで、「止めるなら今のうちだぞ」と諭されたにもかかわらず、あくまでも自分は切腹をすると主張し続けます。

その頑固な心意気に根負けした斎藤勧解由は、ついに津雲半四郎が望む切腹を行わせるための準備を整えるのでした。

そしていざ切腹の仕儀となった時、津雲半四郎は、剣客として名高いとされる沢潟彦九郎を自分の介錯人にして欲しいと願い出ます。

ところがその日、沢潟彦九郎は井伊家に出仕しておらず、斎藤勧解由はやむなく沢潟彦九郎に出仕の使いを出し、津雲半四郎にその事実を告げます。

それに対し、津雲半四郎はさらに2人の武士の名前を指名するのですが、何とその2名の武士達も出仕しておらず、さらには沢潟彦九郎もまた、先日から行方をくらましていることが判明するではありませんか。

しかも、まるでそのことを予め知っていたかのような態度を取る津雲半四郎。

さすがに不審に思い始め、「貴様、何をしに来た」と問い質す斎藤勧解由と抜刀の構えを見せる周囲の武士達。

そして、それに応える津雲半四郎の口から、驚くべき事実が語られ始めるのでした。

映画「一命」は、切腹をメインテーマに扱っていることもあり、最初から最後までとにかく暗い話が続きます。

実は津雲半四郎と千々岩求女は義理の親子関係にあるのですが、彼らが「狂言切腹」に至った経緯も理由も不幸そのものです。

裕福な武士の生まれだったのに大名改易で浪人化し、妻子が病に倒れ、医者にかかるためのカネもないという状況は、当時の社会情勢や経済水準から見ればごくありふれた現実ではあったのでしょうけど。

また、作中の演出や舞台も、全体的に「貧乏な江戸時代」を前面に出しているイメージがありました。

元々貧乏な暮らしをしていた主人公親子の家が貧しいのは当然にしても、一応は名門・井伊家の家臣であるはずの斎藤勧解由の部屋でさえ、障子や壁が相当なまでに黒ずんでいるなど、薄汚れかつ質素な佇まいをしていますし。

実際の江戸時代もあんなものだったのかもしれませんが、時代劇などに出てくる家屋でももう少し綺麗な佇まいをしているのを見慣れていただけに、「えらい貧しい暮らしぶりだなぁ」というのが感想でしたね。

ただ、結果的に義理の息子を惨たらしく殺されてしまった形になる津雲半四郎が、斎藤勧解由に対して「慈悲をかけようとは思わなかったのか」と訴えかけるシーンは「さすがにそれは違うだろう」とは思いましたが。

井伊家の面々にしてみれば、千々岩求女の事情なんて津雲半四郎が話すまで全く知らなかったわけですし、仮に知っていたとしても「狂言切腹」でいちいち慈悲を示して金子を恵んでいたりしていたら、ここぞとばかりに他の浪人達が模倣し始める懸念もあるのですから。

井伊家の面々が自分達と何の関わりもない千々岩求女を助けなければならない理由など、世界中探したってあるわけもないのですし。

まあだからと言って「狂言切腹」を字面通りに受け止めて意図的に切腹までさせてしまう、というのは、現代どころか当時の価値観からしてさえやり過ぎの範疇ではあるのでしょうけど。

作中の記述を見る限り、他の大名家でも井伊家のごとき処断はできなかったみたいですからねぇ。

しかし、この作品の真骨頂は実は物語のラストにあります。

物語終盤、自分の正体を現し、ここぞとばかりに井伊家屋敷の中で大立ち回りを披露した津雲半四郎に対し、斎藤勧解由は「武士に二言はない」云々に代表される説法を説きまくっています。

ところがよくよく考えてみると、津雲半四郎を井伊家屋敷に招き入れてしまった時点で、既に彼らは「自らの手で賊を侵入させた」も同然の不祥事をやらかしてしまっていることになります。

さらに津雲半四郎は、大立ち回りの最中に、井伊家の象徴とされる赤備えの鎧一式を破壊してしまうのですが、こんなことまでされてしまったら当然、斎藤勧解由をはじめとする井伊家家臣一同は、その全員が責任を問われた挙句に切腹どころか斬首・遠島などの重罪すら課せられてもおかしくはなかったはずです。

現に作中では「武士の象徴」である髷を取られただけで、沢潟彦九郎と他2名の武士達が切腹に追い込まれたりしているのですし。

ところが、一連の「狂言切腹」騒動が治まり、井伊家の殿様が屋敷に帰還した際には、津雲半四郎が破壊したはずの赤備えの鎧一式は何事もなかったかのように元の場所に鎮座していた上、目新しくなっている鎧を見て「(赤備えの鎧を)手入れしてくれたのだな」と質問してきた殿様に対し、斎藤勧解由は事の真相を全く告げることなくおべっかを並べて平伏している始末です。

斎藤勧解由が津雲半四郎に対して説きまくっていた「武士の生き様」とは一体何だったのか、と思わずにはいられなかったですね。

何しろ、一般的に思われているであろう「武士の生き様」を主張していたはずの当の斎藤勧解由自身が、その「武士の生き様」という概念を全て御破算にしてしまう「生き様」を、しかも自分の主君相手に堂々と披露しているわけなのですから(爆)。

「武士に二言はない」というのは、一言も発することなく事実を好き勝手に改竄・隠蔽してしまえば責任回避は充分に可能、という意味だったのか。

「面目は施さなくてはならない」というのは、下の人間に全ての責任を押し付けて口封じも兼ねて殺してしまい、そ知らぬ顔を決め込んでいれば良いということだったのか。

確かにそれも「武士の生き様」には違いなく、また実際にそうやって生きてきた武士も決して少なくはなかったでしょうが、ある意味身も蓋もない事実の肯定ですね(苦笑)。

このラストの大どんでん返しを、作者ないし映画の製作者達が、まさに私が感じたようなことを意図して作ったというのであれば、それはある意味最高傑作として讃えられるべき所業ではあるのですが……。

内容が地味かつ暗いこともあり、映画「一命」は、お世辞にもハリウッド映画のように大衆受けする内容のストーリーとは到底言えたものではないですね。

時代劇が好きという人か、出演している俳優さんが好きという人ならオススメでしょうけど、人によって好みが分かれそうな作品ではあります。