銀英伝2次創作「亡命編」におけるエーリッヒ・ヴァレンシュタイン考察11

エーリッヒ・ヴァレンシュタインは、「本編」の初期の頃から一貫して「弁護士になりたい」という夢を語っています。

何でも、尊敬する(今世の)父親の職業が弁護士だったので、一緒に仕事をしたいというのが元々の理由だったとのこと。

その父親が変死しても「弁護士になりたい」という志望そのものは全く変わらなかったようで、「亡命編」でも同盟で弁護士資格を得るための勉強を行い、弁護士として生計を立てる計画を構想していたりします。

じゃあ何故同盟軍に入ってしまったんだ、とは以前の考察でも述べたことですが、実のところ、そもそもヴァレンシュタインは弁護士としての適性そのものが全く垣間見られない惨状を呈していたりするんですよね。

あの対人コミュニケーション能力の致命的な欠如ぶりと「何が何でも自分は正しく他人が悪い」という自己中心的な思考法は、弁護士のみならず「人付き合い」を重視する全ての職種で諸々の軋轢を引き起こすに充分過ぎるものがあります。

法廷の場でも、自制心そっちのけで依頼主や訴訟相手を罵倒しまくって審議を止めてしまったり、素行不良から法廷侮辱罪に何度も問われたりで、民事・刑事を問わず、裁判自体をマトモにこなすことすら困難を極めるであろうことは最初から目に見えています。

そして何よりも、今回取り上げることとなる38話の軍法会議の様相を見てみると、弁護士のみならず司法に携る者として最も大事なものがヴァレンシュタインには完全に抜け落ちてしまっており、性格面のみならず能力的にもこの手の職種に向いていないことが一目瞭然なのです。

作中で少しも言及すらされていない罪状の数々を前に、三百代言の詭弁にさえなっていない支離滅裂な内容の答弁でもって裁判に勝てるなんて、私に言わせればまさに「神(作者)の奇跡」以外の何物でもないのですが。

それでは、いよいよ第6次イゼルローン要塞攻防戦の締めを飾ることになる、自由惑星同盟軍規定第214条絡みの軍法会議の実態についての検証考察を行っていきたいと思います。

なお、「亡命編」のストーリーおよび過去の考察については以下のリンク先を参照↓

亡命編 銀河英雄伝説~新たなる潮流(エーリッヒ・ヴァレンシュタイン伝)

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/

銀英伝2次創作「亡命編」におけるエーリッヒ・ヴァレンシュタイン考察

その1 その2 その3 その4 その5 その6 その7 その8 その9 その10

第6次イゼルローン要塞攻防戦における214条の発動に伴い、ハイネセンに帰還後、その是非について審議を行うための軍法会議が開廷されることとなりました。

これまで検証してきたように、ヴァレンシュタインは214条発動の件以外でも軍法会議で裁かれるに値する軍規違反行為を引き起こしていますし、214条発動自体、法的な発動条件が整っていたとは到底言い難いものがあります。

ところが作中における軍法会議では、まるで最初からヴァレンシュタインの勝利が確定しているかのような楽勝ムードで話が進行していくんですよね↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 「偽りを述べると偽証罪として罰せられます、何事も偽りなく陳述するように」

> 判士長であるシトレ元帥が低く太い声で忠告し、ヴァレンシュタイン大佐が頷きました。私の時もありましたが身体が引き締まった覚えがあります。

>

> 宣誓が終わると早速検察官が質問を始めました。眼鏡をかけた痩身の少佐です。ちょっと神経質そうで好きになれない感じです。大佐を見る目も当然ですが好意的ではありません。何処か爬虫類のような目で大佐を見ています。

>

> 無理もないと思います。これまで開かれた六回の審理では原告側はまるで良い所が有りません。いずれも皆、ロボス元帥の解任は至当という証言をしているのです。特に “ローゼンリッターなど磨り潰しても構わん! 再突入させよ!” その言葉には皆が厳しい批判をしました。検察官が口籠ることもしばしばです。

この審議過程を見ただけでも、今回の裁判における当事者達全員が「政治の問題」と「法規範の問題」を混同して論じているのが一目瞭然ですね。

この軍法会議で争点となるのは、最前線における214条発動およびロボスの解任強行が「法的に」かつ「緊急避難措置として」妥当なものだったのか、というものであるべきでしょう。

作中で説明されている法の内容に関する説明を見ても、それは明らかです↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/29/

> 自由惑星同盟軍規定、第二百十四条……。細かな文言は忘れましたが戦闘中、或いはそれに準ずる非常事態(宇宙嵐、乱気流等の自然災害に巻き込まれた時を含む)において指揮官が精神的、肉体的な要因で指揮を執れない、或いは指揮を執るには不適格だと判断された場合(指揮官が指揮を執ることで味方に重大な損害を与えかねない場合だそうです)、その指揮下に有る部下が指揮官を解任する権利を有するといった内容の条文です。

(中略)

> 第二百十四条が適用された場合、後日その判断の是非を巡って軍法会議が開かれることになります。第二百十四条は緊急避難なのですからその判断の妥当性が軍法会議で問われるのです。軍の命令系統は上意下達、それを揺るがす様な事は避けなければなりません。そうでなければ第二百十四条は悪用されかねないのです。

(中略)

> この第二百十四条が適用されるのは主として陸戦隊が多いと聞いています。凄惨な白兵戦を展開している中で指揮官が錯乱し判断力を失う……。特に実戦経験の少ない新米指揮官に良く起こるそうです。

この立法趣旨から考えれば、あくまでも緊急避難の手段である214条は、その「緊急避難」の内容や是非こそが最も大事なのです。

ロボスがどれだけ無能だろうが失言をやらかそうが、その責任追及は戦闘終結後にいくらでも行える「先送りもやり直しも充分に可能なもの」でしかなく、それだけでは「緊急避難」の要件を満たすものではありえません。

上記引用にもあるように「司令官が発狂した」とか「司令官に明確な軍規違反行為があり、かつそれが味方を壊滅に追いやったり民間人に大被害が出たりする」とかいった事態でもなければ、「緊急避難」としての大義名分になどなりえないでしょう。

ロボスが無能で失言をやらかしたという「総司令官としての責任および政治的問題」と、最前線という場での解任強行についての是非という「法規範の問題」は、本来全く別に分けて論じるべき事案なのです。

また、数百万の艦隊を率いる総司令官という社会的地位と立場、および一会戦毎に最低でも数十万単位の人間が戦死する銀英伝世界の事情から考えると、数で言えば十万もいるかどうかというレベルの陸戦部隊がたとえ全滅したとしても、全体的なパーセンテージから見てそれが「【軍にとっての】重大な損害」であるとは言えません。

ただでさえ、軍における司令官という存在は、軍事的成果を上げるため、自軍の一部に犠牲を強いるような決断を余儀なくされることも珍しくない立場にあります。

それに対して「司令官として不適格」という烙印をいちいち押しまくっていたら、それこそ「一部の犠牲を忌避して全軍瓦解の事態を招く」という本末転倒な「【軍にとっての】重大な損害」を招くことにもなりかねないのです。

「【軍にとっての】重大な損害」というのであれば、むしろ214発動に伴う指揮系統の混乱の方がはるかにリスクが大きいのです。

最前線において指揮系統の混乱の隙を敵に突かれてしまえば、それこそ全軍瓦解の危機に直面することにもなりかねません。

そればかりか、214条発動で取って代わった臨時司令官を他の軍人達が承認せずに「非合法的な軍事クーデター」「反乱軍」と見做し、解任された上位者を担ぎ上げて再度叛旗が翻されるといった事態すらも構造的には起こりえるのです。

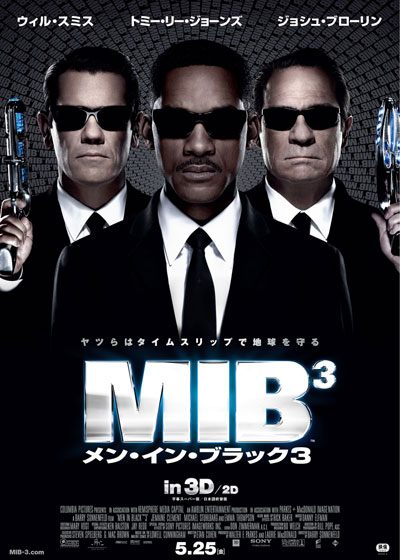

前回の考察でも引き合いに出していた映画「クリムゾン・タイド」でも、原子力潜水艦の艦長を解任した副長に不満と不安を抱いた艦長派の軍人達が、監禁状態にあった艦長を解放して担ぎ上げ、武器まで持ち出して副長のところに殴り込みをかけ、あわや一触即発の危機が現出した、という描写が展開されていました。

敵との戦闘が行われている最中、敵の眼前で味方同士が相撃つ事態なんて、それ自体が「【軍にとっての】重大な損害」、最悪は全軍壊滅という結末すらもたらしかねない超危機的状況なのですが。

ごく一部の部隊を救うために「軍事クーデター」紛いのことを引き起こして軍の秩序と指揮系統を混乱させ、全軍瓦解の危機を招くということが、果たして称賛されるべきことなのでしょうか?

すくなくとも、イゼルローン要塞に突入した陸戦部隊以外に所属する大多数の軍人達にとっては、それによって自分の生死が悪い方向へ作用することにもなりかねなかったわけで、むしろ214条発動に対する非難の声が沸き起こったとしてもおかしくないのではないかと思うのですけどね。

軍法会議の当事者達は、そういったリスクまで考えた上で214条発動の妥当性を論じているのでしょうか?

何よりも、214条発動の正しさを信じて疑わないヴァレンシュタインは、「陸戦部隊を救うために陸戦部隊以外の軍人全てを危機に陥れた」という構造的な問題を、果たして自覚できているのでしょうか?

「結果として犠牲が少なかったのだから……」などという言い訳は、こと裁判で有罪無罪の是非を論じる際には全く使えないどころか、むしろ「有罪の立証」にしかなりえないものでしかないのですけどねぇ。

さて、214条発動の妥当性を訴えるヴァレンシュタインの答弁ですが、これがまたありえないレベルで支離滅裂なタワゴトだったりするんですよね(苦笑)。

裁判の場におけるやり取りというよりは、トンチ小僧の一休さんと将軍様OR桔梗屋とのやり取りを髣髴とさせるシロモノでしかないですし↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 「ヴァレンシュタイン大佐、貴方とヤン大佐、ワイドボーン大佐、そしてミハマ大尉は総司令部の作戦参謀として当初仕事が無かった、そうですね?」

> 「そうです」

>

> 「詰まらなかった、不満には思いませんでしたか?」

> 「いいえ、思いませんでした」

> 大佐の言葉に検察官が眉を寄せました。不満に思っているという答えを期待していたのでしょう、その気持ちが二百十四条の行使に繋がったと持っていきたいのだと思います。

>

> 「おかしいですね、ヴァレンシュタイン大佐は極めて有能な参謀です。それが全く無視されている。不満に思わなかったというのは不自然じゃありませんか?」

> ヴァレンシュタイン大佐が微かに苦笑を浮かべました。

>

> 「仕事をせずに給料を貰うのは気が引けますが、人殺しをせずに給料を貰えると思えば悪い気持ちはしません。仕事が無い? 大歓迎です。小官には不満など有りません」

> その言葉に傍聴席から笑い声が起きました。検察官が渋い表情で傍聴席を睨みます。

>

> 「静粛に」

> シトレ元帥が傍聴席に向かって静かにするようにと注意しました。検察官が幾分満足げに頷きながら傍聴席から視線を外しました。そして表情を改めヴァレンシュタイン大佐を見ました。

>

> 「少し発言には注意してください、場合によっては法廷侮辱罪が適用されることもあります」

> 「小官は宣誓に従って真実を話しているだけです。侮辱するような意志は有りません」

> ヴァレンシュタイン大佐の答えに検察官がまた渋い表情をしました。咳払いをして質問を続けます。

ヴァレンシュタインって弁護士志望なのに、法廷侮辱罪がどういうものであるのかすらも理解できていないのですかね?

法廷侮辱罪における「侮辱」とは、裁判所の規則・命令などの違反・サボタージュ行為や裁判および裁判所そのものの権威を害する行為と定義されており、その中には審議を妨害すると判断される不穏当・不適切な言動なども含まれます。

現実世界の諸外国では、ズボンを下げてはく「腰パン」で裁判所に出廷した男が法廷侮辱罪に問われたり、法廷の場でチューイングガムを膨らませて破裂させた男が同じく法廷侮辱罪で禁固30日を言い渡されたりする事例があったりします。

法廷侮辱罪は、法廷の場における非礼・無礼な発言どころか、裁判の内容とは何の関係のないルックスや癖のような行動だけでも、その是非は別にして処罰の対象には充分なりえるわけです。

件のヴァレンシュタインの言動は、法廷の場における非礼・無礼な発言であることはむろんのこと、軍に対するある種の罵倒・誹謗にも該当します。

軍の職務を「人殺しの仕事」と断じ、怠けることを正当化する発言なんて、現代日本ですら非難の対象になるのは、かつての民主党政権における仙谷「健忘」長官の「暴力装置」発言の報道などを見ても一目瞭然です。

ましてや、日本以外の国における軍というのは、国民から一定の尊敬と敬意を払われるのが常なのですからなおのこと、軍に対する誹謗の類は下手すれば人非人的な扱いすら受けても文句が言えるものではないでしょう。

というか、法廷どころか一般的な社会活動やビジネスの場においてさえ、場の秩序を破壊しかねない非礼な言動をやらかせば、その態度を咎められるのは至極当然のことでしかないのですが。

この軍法会議におけるヴァレンシュタインの発言は、ヴァレンシュタイン的に真実を話していようがいまいが、その内容だけで法廷侮辱罪に問われるには充分過ぎるものがあります。

「真実を話しているだけ」「侮辱するような意志は有りません」とさえ言えばどんな非礼な暴言をやらかしても許される、というのであれば、法廷や裁判の内容に不満を持つ者は皆それを免罪符にして法廷を侮辱する諸々の行為をおっぱじめてしまうことにもなりかねないではありませんか。

ヴァレンシュタインは弁護士や法律に関する勉強どころか、「一般的な社会的常識を一から学習し直す」というレベルから人生そのものをやり直した方が良いのではないのでしょうか?

勝利を確信して思い上がっているのか、実は桁外れに危機的な状況に今の自分が置かれている事実に全く気づけていないのか、ヴァレンシュタインの法廷それ自体を侮辱するかのごとき言動はとどまるところを知りません↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 「不謹慎ではありませんか? 作戦参謀でありながら仕事をしないのが楽しいなどとは。その職務を果たしているとは思えませんが?」

> 少し粘つくような口調です。ようやく突破口を見つけた、そう思っているのかもしれません。

>

> 「小官が仕事をすると嫌がる人が居るのです。小官は他人に嫌がられるような事はしたくありません。特に相手が総司令官であればなおさらです。小官が仕事をしないことで総司令官が精神の安定を保てるというなら喜んで仕事をしません。それも職務でしょう」

> そう言うと大佐は僅かに肩をすくめるしぐさを見せました。その姿にまた傍聴席から笑い声が起きました。

これなんて、ヴァレンシュタインのロボスやフォークに対する罵倒や非難や諫言などの一切合財全てが「嫌がらせ」の一環として行われていた、と自分から告白しているも同然のシロモノでしかありませんね(爆)。

ロボスに対するヴァレンシュタインの上官侮辱罪が、軍の秩序や最善を尽くす目的から出たものではなく単なる個人的感情に基づいたものでしかないことを、ヴァレンシュタインは自ら積極的に裏付けてしまっているわけで、これはまた悲惨過ぎる自爆発言以外の何物でもないでしょう。

裁判を舐めきって次から次に墓穴を掘りまくっているはずのヴァレンシュタインに対して、しかし検察官は何故か一層悲痛な面持ちで質問を繰り返すありさまです↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 「十月に行われた将官会議についてお聞きします。会議が始まる前にグリーンヒル大将から事前に相談が有りましたか?」

> 「いいえ、有りません」

> その言葉に検察官の目が僅かに細まりました。

>

> 「嘘はいけませんね、大佐。グリーンヒル大将が大佐に、忌憚ない意見を述べるように、そう言っているはずです」

> 「そうですが、それは相談などではありません。小官が普段ロボス元帥に遠慮して自分の意見を言わないのを心配しての注意です。いや、注意でもありませんね、意見を述べろなどごく当たり前の事ですから」

>

> 検察官がまた表情を顰めました。検察官も気の毒です、聞くところによると彼はこの軍法会議で検察官になるのを嫌がったそうです。どうみても勝ち目がないと思ったのでしょう。ですが他になり手が無く、仕方なく引き受けたと聞いています。

もし私が件の検察官の立場にいたら「表情を顰め」るどころか、むしろ「勝利を確信した得意満面な笑み」すら浮かべるところですけどねぇ(苦笑)。

何しろこの時点でさえも、ヴァレンシュタインの法廷侮辱罪と上官侮辱罪は既に確定しているも同然であるばかりか、それらが情状酌量の余地すらも皆無なものであることを、当のヴァレンシュタイン自身が自ら積極的に裏付けていっているのですから(爆)。

そして、特に上官侮辱罪の有罪が確定すれば、214条発動の件もそれと関連付けることで、ヴァレンシュタインの正当性、および判事を中心とするヴァレンシュタインに対する心証の双方に大きなダメージを与えることも可能となります。

状況証拠的に見ても、個人的感情から上官侮辱罪をやらかして平然としているような人間が全く同じ動機から214条発動を行わないわけがない、と第三者から判断されても何ら不思議なことではないばかりか、むしろそれが当然の帰結ですらあるのですから。

検察側から見れば、「どうみても勝ち目がない」どころか「(検察側の)負ける要素が全く見出せない」というのが正しい評価なのですけどね、この軍法会議は。

全体的な流れから見れば枝葉末節な部分ばかり論じつつ、しかもそこでさえ、ひたすら墓穴を掘るばかりのヴァレンシュタイン。

既に取り返しのつかない失点を稼ぎまくっているヴァレンシュタインは、しかしその事実を少しも認識すらすることなく、今度は25話でフォークを卒倒させロボスを侮辱した件についての正当性を述べることとなります↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 「大佐はどのように受け取りましたか?」

> 「その通りに受け取りました。将官会議は作戦会議なのです、疑義が有ればそれを正すのは当然の事です。そうでなければ不必要に犠牲が出ます」

> 検察官がヴァレンシュタイン大佐の言葉に一つ頷きました。

>

> 「ヴァレンシュタイン大佐、大佐は将官会議でフォーク中佐を故意に侮辱し、会議を終了させたと言われています。今の答えとは違うようですが」

> 低い声で検察官が問いかけます。勝負所と思ったのかもしれません。

>

> 傍聴席がざわめきました。この遠征で大佐が行った行動のうち唯一非難が出るのがこの将官会議での振る舞いです。私はその席に居ませんでしたが色々と話は聞いています。確かに少し酷いですし怖いと思いました。

>

> 大佐は傍聴席のざわめきに全く無関心でした。検察官が低い声を出したのにも気付いていないようです。穏やかな表情をしています。

> 「確かに小官はフォーク中佐を故意に侮辱しました。しかし将官会議を侮辱したわけではありません。フォーク中佐とロボス元帥は将官会議そのものを侮辱しました」

>

> 「発言には注意してください! 名誉棄損で訴えることになりますぞ!」

> 検察官がヴァレンシュタイン大佐を強い声で叱責しました。ですが大佐は先程までとは違い薄らと笑みを浮かべて検察官を見ています。思わず身震いしました、大佐がこの笑みを浮かべるときは危険です。

>

> 「将官会議では作戦の不備を指摘しそれを修正することで作戦成功の可能性を高めます。あの作戦案には不備が有りました、その事は既に七月に指摘してあります。にもかかわらずフォーク中佐は何の修正もしていなかった。小官がそれを指摘してもはぐらかすだけでまともな答えは返ってこなかった」

> 「……」

>

> 「フォーク中佐は作戦案をより完成度の高いものにすることを望んでいたのではありません。彼は作戦案をそのまま実施することを望んでいたのです。そしてロボス元帥はそれを認め擁護した……」

> 「……」

>

> 「彼らは将官会議を開いたという事実だけが欲しかったのです。そんな会議に何の意味が有ります? 彼らは将官会議を侮辱した、だから小官はフォーク中佐を挑発し侮辱することで会議を滅茶苦茶にした。こんな将官会議など何の意味もないと周囲に認めさせたのです。それが名誉棄損になるなら、どうぞとしか言いようが有りません。訴えていただいて結構です」

>

> 検察官が渋い表情で沈黙しています。名誉棄損という言葉にヴァレンシュタイン大佐が怯むのを期待したのかもしれません。甘いです、大佐はそんなやわな人じゃありません。外見で判断すると痛い目を見ます。外見は砂糖菓子でも内面は劇薬です。

一般的な裁判ではあるまいし、何故ここで出てくる罪名が「名誉毀損」なのでしょうか?

ここで本来出すべき罪名は上官侮辱罪でしょうに。

ロボスに214条を発動しても、ロボスが第6次イゼルローン要塞攻防戦におけるヴァレンシュタインの上官であるという事実は全く消えることなどないのですし、軍法会議で勝訴しても、それが適用されるのはあくまでも214発動についてのみであり、上官侮辱罪までもが免罪されるわけではないのですが。

民法で定められた名誉毀損や刑法における名誉毀損罪があくまでも「個人」に対するものであるのに対して、軍法における上官侮辱罪は「軍」に対して犯す犯罪行為であるとされており、その意味合いも刑罰も名誉毀損とは全く異なります。

軍に対する犯罪行為を犯した、という時点で、軍法会議におけるヴァレンシュタインの有罪は確定したも同然となってしまうのですけどねぇ(苦笑)。

この軍法会議の場でまたもやロボスに対する罵倒を蒸し返していることも、「上官侮辱罪の現行犯」として普通に不利に働くのですし。

しかも前述したように、上官侮辱罪が確定してしまったら、それが214条発動の件とも関連付けられるのは確実なのですから、なおのことヴァレンシュタインは進退窮まることになってしまうのですが。

そして、ロボスやフォークが将官会議を侮辱していたという事実が正しいとしても、その行為自体は何ら軍法に抵触するものではないのに対して、ヴァレンシュタインの上官侮辱罪は完全無欠な軍規違反行為です。

すくなくとも法的に見れば、裁かれるべきは上官侮辱罪を犯したヴァレンシュタインただひとりなのであり、ロボスやフォークの行為は何ら問題となるものではないのです。

ロボスやフォークの行為が「政治的・軍事的」に問題があるからといって、自身の「法的な」違反行為が免罪されるとでも思っているのでしょうか?

それこそ、法律を何よりも重視すべき弁護士が一番陥ってはならない陥穽でもあるはずなのですけどねぇ(笑)。

読者の視点的には自滅と奈落への道をひたすら爆走しているようにしか見えないのに、当のヴァレンシュタインは逆に勝利を確信すらしており、むしろここが勝負どころとばかりに、214条発動の正当性を訴え始めます。

しかし、その弁論内容がまた何とも笑えるシロモノでして↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 「フォーク中佐は健康を損ねて入院していますが……」

> 「フォーク中佐個人にとっては不幸かもしれませんが、軍にとってはプラスだと思います」

> 大佐の言葉に傍聴席がざわめきました。酷いことを言っているというより、正直すぎると感じているのだと思います。

>

> 「検察官はフォーク中佐の病名を知っていますか?」

> 「転換性ヒステリーによる神経性盲目です……」

> 「我儘一杯に育った幼児に時としてみられる症状なのだそうです。治療法は彼に逆らわないこと……。彼が作戦を立案すると誰もその不備を指摘できない。作戦が失敗しても自分の非は認めない。そして作戦を成功させるために将兵を必要以上に死地に追いやるでしょう」

>

> 法廷が静まりました。隣にいるシェーンコップ大佐も表情を改めています。

> 「フォーク中佐に作戦参謀など無理です。彼に彼以外の人間の命を委ねるのは危険すぎます」

> 「……」

>

> 「そしてその事はロボス元帥にも言えるでしょう。自分の野心のために不適切な作戦を実施し、将兵を無駄に戦死させた。そしてその現実を認められずさらに犠牲を増やすところだった……」

> 「ヴァレンシュタイン大佐!」

> 検察官が大佐を止めようとしました、しかし大佐は右手を検察官の方にだし押さえました。

>

> 「もう少し話させてください、検察官」

> 「……」

> 「ロボス元帥に軍を率いる資格など有りません。それを認めればロボス元帥はこれからも自分の野心のために犠牲者を増やし続けるでしょう。第二百十四条を進言したことは間違っていなかったと思っています」

>

> この発言が全てを決めたと思います。検察官はこれ以後も質問をしましたが明らかに精彩を欠いていました。おそらく敗北を覚悟したのでしょう。

……あの~、犯罪者の自己正当化よろしくヴァレンシュタインがしゃべり倒した一連の発言の一体どこに、「(軍法会議の帰趨を決するだけの)全てを決めたと思います」と評価できるものがあるというのでしょうか?

ヴァレンシュタインが長々と主張していたのは「ロボスやフォークの軍人としての無能低能&無責任」だけでしかなく、それだけで「214条発動を正当化しえるだけの緊急避難性を有する」とは到底判断しえるものではないのですが。

何度も言っていますが、ロボスやフォークが無能低能&無責任というだけであれば、戦闘が終わってハイネセンに帰還してから改めてその責を問うという方針でも、何ら問題が生じることはありえません。

ロボスが総司令官であることを鑑みれば、最前線の陸戦部隊が仮に壊滅したとしても、全軍の規模からすればその損害も微々たるものでしかない以上、緊急避難としての要素を満たすものとは到底なりえず、これまた戦後に責任を追及すればそれで足りることです。

そもそも、当のヴァレンシュタイン自身、第6次イゼルローン要塞攻防戦時におけるロボスが、遠征軍全てを壊滅状態に追い込むほどの状態にあるとまではさすがに断じえておらず、最悪でもせいぜい陸戦部隊の壊滅に止まるという想定が関の山だったはずでしょう↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/26/

> 問題は撤退作戦だ。イゼルローン要塞から陸戦隊をどうやって撤収させるか……。いっそ無視するという手もある。犠牲を出させ、その責をロボスに問う……。イゼルローン要塞に陸戦隊を送り込んだことを功績とせず見殺しにしたことを責める……。

>

> 今日の会議でその危険性を俺が指摘した。にもかかわらずロボスはそれを軽視、いたずらに犠牲を大きくした……。ローゼンリッターを見殺しにするか……、だがそうなればいずれ行われるはずの第七次イゼルローン要塞攻略戦は出来なくなるだろう。当然だがあの無謀な帝国領侵攻作戦もなくなる……。トータルで見れば人的損害は軽微といえる……。

ヴァレンシュタイン御用達の原作知識とやらから考えても、アムリッツァの時はともかく、第6次イゼルローン要塞攻防戦当時のロボスにそれ以上のことなどできるはずがないであろうことは、さすがのヴァレンシュタインといえども認めざるをえなかったわけでしょう。

そして、214条の立法趣旨から言えば、ロボスが総司令官の職にあることで遠征軍それ自体が壊滅レベルの危機に直面する、もしくはロボスに重度の精神錯乱ないしは重大な軍規違反行為が認められ総司令官としての任務遂行それ自体に多大な支障をもたらす、といった事態でもない限り、「214条発動を正当化しえるだけの緊急避難性を有する」とは雀の涙ほども断じられるものではありません。

ましてや、214条の発動それ自体が全軍に混乱をもたらしかねない極めて危険な要素があることを考えればなおのこと、その危機的状況をすらも上回る、それも「一刻を争う」「やり直しも先送りも全くできず、その場での決断を余儀なくされる」レベルの超緊急避難性を、ヴァレンシュタインが軍法会議で主張しなければならないのは自明の理というものです。

この「214条発動を正当化しえるだけの緊急避難性」について、軍法会議におけるヴァレンシュタインは実質的に何も主張していないも同然なのです。

自らの正当性について何も主張していないのに、それが何故「(軍法会議の帰趨を決するだけの)全てを決めたと思います」という話になってしまうのでしょうか?

というか、一連のやり取りを見ていると、ヴァレンシュタインはただ単に「ロボスやフォークに対する自分の印象や評価」を述べているだけでしかなかったりするんですよね。

原作知識があるとは言え、個人的な印象や評価が最悪だから軍法を悪用した緊急避難措置を行っても許される、と言わんばかりなわけです。

これって原作「銀英伝」における救国軍事会議クーデターや、戦前の日本で5・15事件や2・26事件を引き起こした青年将校達の論理と、根底の部分は全く同じであるとしか言いようがありませんね。

当のヴァレンシュタイン自身が常に抱いている「自分は絶対に正しく他人が悪い」という独善的な発想からして、「我々は理想や大儀があるから絶対に腐敗などしない!」などとほざいていた救国軍事会議クーデターの面々に通じるものがあるのですし(笑)。

そう考えると、他に担ぎ上げる人物がいなかったとは言え、グリーンヒル大将を押し立てて214条を発動させるというヴァレンシュタインのやり方それ自体が、形を変えた救国軍事会議クーデターそのものであるとも言えるわけで、何とも皮肉な限りではありますね(苦笑)。

ひょっとするとヴァレンシュタインは、原作における救国軍事会議クーデターが実は正しいものであると信じていて、彼らの主張に共感したりしていたのでしょうか?

まあ、文字通りの「自制心がなく常に暴走する青年将校」という点で共通項があるわけですから、好悪いずれにせよ感情的な反応を示さない方がむしろ不思議な話ではあるのかもしれませんが(爆)。

これでヴァレンシュタインが、原作における救国軍事会議クーデターの構成メンバーを罵倒しまくっていたりしていたら、なかなかに面白い同族嫌悪・近親憎悪な構図であると言わざるをえないところですね(笑)。

ここまで主張に穴がありまくり過ぎる上に、214条の正当性について何も述べていないに等しいヴァレンシュタインに対して、しかし何故軍法会議は無罪判決なんて下してしまうのでしょうかねぇ。

214条発動の件とは別に総司令官としての責任が問われる立場にあるロボスはともかく、ヴァレンシュタインが無罪というのはどう考えてもありえない話なのですが↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/38/

> 軍法会議が全ての審理を終え判決が出たのはそれから十日後の事でした。グリーンヒル参謀長とヴァレンシュタイン大佐は無罪、そしてロボス元帥には厳しい判決が待っていました。

>

> 「指揮官はいかなる意味でも将兵を己個人の野心のために危険にさらす事は許されない。今回の件は指揮官の能力以前の問題である。そこには情状酌量の余地は無い」

「亡命編」38話時点において、ヴァレンシュタインが犯した軍規および法律に対する違反行為というのは、実にこれだけのものがあったりするんですよね↓

1.フェザーンにおける帝国軍人との極秘接触(スパイ容疑、国家機密漏洩罪)

2.ヴァンフリート星域会戦後の自爆発言(スパイ容疑、必要な情報を軍上層部に対し隠匿し報告しなかった罪、国家反逆罪)

3.ロボスに対する罵倒(上官侮辱罪)

4.214条発動(敵前抗命罪、党与抗命罪)【審議中】

5.イゼルローン要塞における敵前交渉(上層部への確認を行わない独断専行、スパイ容疑、国家機密漏洩罪、国家反逆罪)

6.軍法会議における一連の言動(法廷侮辱罪、上官侮辱罪)

※赤文字部分は事実関係から見ても無罪とは言えない嫌疑、またはヴァレンシュタイン自身が認めている罪。

作中におけるヴァレンシュタインが実際にどんな行動を取っていたかはともかく、同盟側としては状況から考えてこれだけの行為から想定される罪を嫌疑し起訴することが、理論的には充分に可能なわけです。

そして「1」「2」「3」「6」、および「5」の独断専行については、当の本人が自ら積極的に事実関係を認めてしまっているのですから、それで無罪になるということはありえません。

これだけの「前科」があるのであれば、「4」の214条発動についても、その「前科」の存在だけでまず動機が関連付けられることになってしまいますし、特に「2」で同盟に対する裏切りの意思を表明しているのは致命傷とならざるをえないでしょう。

元々「2」単独でも、ヴァレンシュタインを処刑台に送り込むには充分過ぎる威力を誇っていますし(苦笑)。

しかも最高判事であるシトレは、このヴァレンシュタインが犯した1~6の罪状を全て知り尽くしているはずなのですから、「法の公正」という観点から見てもなおのこと、ヴァレンシュタインに対して手心を加えたりなどしてはならないはずなのですが。

これで無罪になるというのは、もはやこの軍法会議それ自体が、実は軍法に基づかない「魔女裁判」「人民裁判」的な違法かつ茶番&八百長なシロモノであるとすら評さざるをえないところなのですが。

そこまでしてヴァレンシュタインに加担などしなければならない理由が、同盟軍の一体どこに存在するというのでしょうか?

また、ここでヴァレンシュタインの214条発動行為を合法として認めてしまうと、それが「判例」として成立してしまい、以後、この軍法会議の審議と判決を錦の御旗にした214条の発動が乱発される事態をも引き起こしかねません。

何しろ、個人的な評価に基づいて「あいつは無能低能&無責任である」と断じさえすれば、それが214条発動の法的根拠たりえると言っているも同然なわけなのですからね(爆)。

今後の同盟で、上官との人間関係が最悪で常に自分の意見を却下されている部下が、私怨的な理由から上官に対する214条発動を行使することなどないと、一体誰が保証してくれるというのでしょうか?

裁判における「判例」というものは、判決が下った1案件だけでなく、今後発生しえるであろう同様のケースにも適用されるものとなりえるのですから。

何よりも、同盟軍においてこの「判例」が真っ先に適用されそうな人間は、他ならぬヴァレンシュタイン自身だったりするのですし(爆)。

極端なことを言えば、フォークのような部下がヴァレンシュタインのごとき上位者に対して「あいつは無能低能&無責任である」として214条を発動したとしても、それが他者から支持されるか否かは別として法的・判例的には妥当であると見做される、などという滑稽な事態すらも将来的には招きかねないのです。

ヴァレンシュタインも一応弁護士志望だったのであれば、そして何よりも「自分が生き残る」ということを最優先目標としているのであれば、他ならぬ自分自身が作り上げてしまった「判例」が自分に跳ね返ってくる危険性を、否が応にも見据えていなければならなかったはずなのですけどねぇ。

この軍法会議におけるヴァレンシュタインの最大の問題は、「結果さえ出せれば軍規違反は正当化される」という致命的な勘違いに基づいて弁論を繰り広げていることにあります。

結果さえ出せれば過程は問われない、というのは政治に対する考え方なのであって、裁判の場ではむしろ全く逆に「過程が全て」「法律が全て」という発想で臨まなければなりません。

裁判の場において「結果を出したのだから良いじゃないか」と主張する行為は、その時点で法律違反や有罪を自分から認めているも同然であり、「戦わずして敗北している」のと何も変わるところがないのです。

裁判の場における「政治的結果」というのは、自分の罪を認めた上での情状酌量を求めるためのものでしかありえないのですから。

最初から有罪・敗訴を前提として答弁を繰り広げるなんて、弁護士の法廷戦略としては最低最悪の手法以外の何物でもありません。

その最低最悪の手法について何の疑問も嫌悪も抱くことなく、むしろ得意気になって振り回したりしているからこそ、ヴァレンシュタインに弁護士としての適性は全くないと私は評さざるをえないわけです。

今回の軍法会議でも、ヴァレンシュタインは「法的な問題」について結局何も主張していないも同然の惨状を呈していたのですし。

弁護士としてのヴァレンシュタインは、現実世界で言えば、殺人容疑の被告に対し「ドラえもんが助けてくれると思った」などと主張する行為を許したトンデモ人権屋弁護士と同レベルな存在であると言えるのではないでしょうか?

あと、今回の軍法会議における描写は、ヴァレンシュタインの弁論術とロボスに対する圧倒的優勢ぶりを際立たせることを目的に、「神(作者)」がヴァレンシュタインにとって都合の悪い罪の数々を意図的に触れさせないようにしているのがありありと見受けられますね。

軍法的には、フォークへの侮辱よりもロボスへのそれの方がはるかに重大事項であるにもかかわらず、そちらの方はおざなりな言及しかされていませんし。

他にも、前回の考察で言及した敵前交渉の決定・実行における独断専行やスパイ容疑などの件についても、法的どころか政治的な観点から見てさえも多大な問題を抱えこんでいながら、そちらに至っては一言半句たりとも言及すらされていない始末です。

まあ下手にそれらの罪を検察官が指摘してしまおうものならば、その時点で軍法会議におけるヴァレンシュタインの有罪が確定してしまうのでやりたくてもやれなかった、というのが実情ではあるのでしょうが、おかげさまでストーリー展開としてはあまりにも不自然極まりないシロモノとなってしまっています。

検察官が創竜伝や薬師寺シリーズの三流悪役ばりに無能過ぎて、およそ現実的にはありえない存在に堕していますし、前述のように裁判自体も恐ろしく茶番&八百長的な印象が拭えないところです。

作者的には、この一連の描写でヴァレンシュタインの正当性と強さを読者に見せつけたかったところなのでしょうが、最大限好意的に見ても「釣り」の類にしかなっていないですね。

主人公の有能性と人格的魅力(爆)をこんな形でしか描けない、というのは、作品および作者としての限界を示すものでもあると言えるのではないでしょうか?

次回より、第6次イゼルローン要塞攻防戦終結以降の話の検証へ移ります。