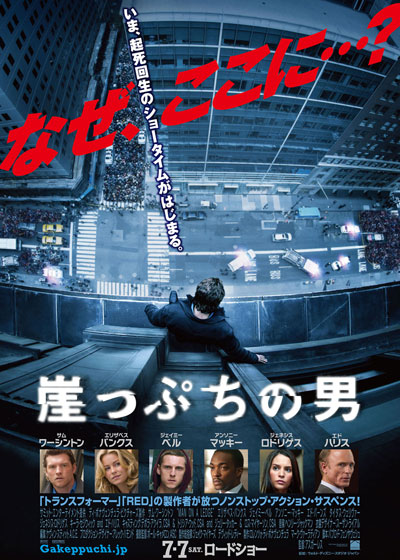

2012年7月7日に、死生観と転生をテーマとして扱った映画「スープ ~生まれ変わりの物語~」という作品を観賞する機会があったのですが、エーリッヒ・ヴァレンシュタインという転生者を考察の題材として取り上げてきた私としては、映画自体の感想とは別に、個人的に色々と考えさせられるものがありました。

この映画では、突然の落雷事故で死んでしまった主人公が、あの世で「前世の記憶を保ったまま転生する方法」を探すべく奮闘するのですが、主人公以外の作中の登場人物達は「転生」について否定的な見解ばかり示しているんですよね。

作中に登場する「記憶を保ったまま3回も転生した」という人物は、3回の転生の末に「自分の親しい人間がいなくなっていく中で転生を続けても虚しいだけ」という結論を出しており、次は記憶を消して転生するとの決意を表明していますし、主人公と行動を共にしていた女性上司も、DVな父親に虐待された不幸な人生の記憶を全て消した上で生まれ変わる意思を示しています。

また、念願叶って前世の記憶を保ったまま新たな人間へと転生した主人公は、前世の娘にとにかく再会したい一心であちこち尋ね回ることで、今世の両親に余計な心配をかけていますし、息子に不安を抱いた母親が「あなたは何をしているの?」と話しかけてきた際も、「親に対する息子の反応」とは思えないどこか他人行儀な態度に終始していました。

いくら「自分は新しい人間として転生したのだ」と自覚していても、前世の記憶がある限り、前世のしがらみや人間関係と完全に無縁でいることはできない。

そんな「前世の記憶を持って生まれ変わる」ことの問題ないしは後遺症的なものが上手く表現されていて、結構頷くところが多かったです。

地味な予告編や映画紹介に反して、映画単独として見てもなかなかに面白い作品なので、機会があれば是非観賞されることをオススメします。

さて今回、この映画をあえて引き合いに出したのは、この映画と同じく「前世の記憶を保ったまま生まれ変わった転生者」であるはずのヴァレンシュタインこと佐伯隆二が、前世のしがらみや人間関係と全く無縁であるかのごとく振る舞っていることに、改めて違和感を覚えざるをえなかったからです。

彼は転生直後においてさえ、前世の両親や恋人や親しい友人などといった人達に会いたいと考えていた形跡すらも全く示していません。

前世の恋人に至っては、会いたいと考えたり心配したりといった思いを抱くどころか、「俺を毒殺したのではあるまいな」などと猜疑すらする始末でしたし。

ヴァレンシュタインの場合、転生してからの3年間は「自分が銀英伝世界に転生したという事実」すら完全には把握できる状況になく、それどころか(赤子だったために)身体の自由さえ満足に効かない植物人間同然の状態にあり、さらにはその時点ではどこの馬の骨ともしれなかった赤の他人な人間に周囲を囲まれての生活を余儀なくされていたというのに、よくまあ前世および前世の人間関係について哀愁や郷愁の念を僅かたりとも抱くことすらなかったよなぁ、と。

また転生の事実を知った後は後で、今度はあまりにも割り切りが良すぎる感が否めないところです。

ヴァレンシュタインは今世の新しい両親をいともあっさりと受け入れているのですが、前世の記憶を持つヴァレンシュタインこと佐伯隆二にとって、今世の両親を「自分の親」として受け入れるのは、本来相応の違和感や困惑が伴うものなのではないのでしょうか?

佐伯隆二にとっての「本当の生みの親」はあくまでも「前世の親」であり、それ以外の人間にその立ち位置を代行することなどできないのですから。

転生という要素を抜きにして考えても、これって子供の視点から見て相当に違和感を伴わざるをえない事象なのではないかと思うのですけどね。

たとえば、今まで一緒にいた「育ての両親」と普通の関係を築いていたところに、突然「本当の両親」なる2人組の存在が出現し、DNA鑑定結果等の証拠でもってそれが本当であることが立証されたとします。

その場合、子供はその結果に基づいて素直に「育ての両親」の元を離れ、「本当の両親」と一緒になることを何ら躊躇することなく選択することができるものなのでしょうか?

実際には、「育ての両親」に対する感謝や愛情の念もあれば、「本当の両親」への不安や違和感があってもおかしくはないところですし、下手すれば不信感や嫌悪感、最悪は憎悪や殺意の類すら発生しても不思議なことではないのではないかと。

転生後の両親の場合は、すくなくとも当人達には何の落ち度もないわけですから、問題はあくまでも「転生者の心情」のみに限定されることにはなるのでしょうが、それでも「本当の生みの親」に対する何らかの感情や思いなどはどうやっても残らざるをえないわけで。

「本当の生みの親」と良好な関係を構築していれば、「新しい両親」を受け入れることに「この人達は自分の親ではない」という違和感や拒絶感、さらには「自分は前世の親を裏切っているのではないか?」的な後ろめたさを覚えてしまうものでしょう。

また逆に「本当の生みの親」がDVを駆使して威張り散らすしか能のないロクデナシの類だったとしても、今度は「あんな奴らに比べれば今の親は……」と比較する形で、やっぱり無視はできないだろうと思えてならないところですし。

前世の恋人や友人関係にしても、転生のせいでもう二度と会うことができないと分かっていても、ふとした拍子に昔を思い出し懐かしむ程度のことくらい、普通にあってもおかしくない光景なのではないのかと。

ヴァレンシュタインに纏わるこの「転生者でありながら前世に対する執着心が著しく欠如している」問題は、身も蓋もないことを言えば「転生が抱える構造的な問題について、作者の認識が著しく甘くかつ何も考えていなかったから発生した」という結論しか出しようはないでしょう。

ただ、「本編」で見られたヴァレンシュタインの原作考察のようなスタンスで考えれば、この問題は案外、ヴァレンシュタインのキチガイ狂人&被害妄想狂患者な性格設定のルーツを解明する糸口のひとつになりえるのではないかと、そう考える次第です。

ヴァレンシュタインこと佐伯隆二は、前世の人生について「ごく普通の一般人だったと思う」などとのたまっていますが、これまでのヴァレンシュタインのキチガイ言動の前歴を見る限り、彼が主張する「普通」とやらが、一般的にイメージされるそれと同一である保証などどこにもありはしません。

ひょっとすると、前世の佐伯隆二はヤクザか指定暴力団組長の息子か何かで、親の威光と暴力を背景に弱い者イジメばかりやらかしていた人生を「普通」などと思い込んでいるのかもしれないのですし(苦笑)。

ヴァレンシュタインは原作の記述の矛盾点や穴について、原作者である田中芳樹からして「そんなことは考えたこともないよ」と言い出しそうな考察の数々を繰り広げているのですから、作中で全く言及されていない佐伯隆二の前世人生について色々推察されても、文句が言える立場には全くないと思うのですけどね。

それでは、今回は第7次イゼルローン要塞攻防戦終結以降のヴァレンシュタインの言動についての考察を行っていきたいと思います。

なお、「亡命編」のストーリーおよび過去の考察については以下のリンク先を参照↓

亡命編 銀河英雄伝説~新たなる潮流(エーリッヒ・ヴァレンシュタイン伝)

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/

銀英伝2次創作「亡命編」におけるエーリッヒ・ヴァレンシュタイン考察

その1 その2 その3 その4 その5 その6 その7 その8 その9 その10 その11 その12 その13 その14 その15

第7次イゼルローン要塞攻防戦のラストを飾ったヴァレンシュタインの「毒発言」とやらでショックでも受けたのか、帝国ではフリードリヒ四世が急逝してしまいました。

原作よりも早い死の上、ヴァレンシュタインの「毒発言」が行われた直後ということもあり、巷では「ヴァレンシュタインがフリードリヒ四世を呪い殺した」との噂が広まるに至りました。

で、それを受けて同盟軍首脳陣達の密談で出てきた会話の一部がこれ↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/61/

> 「さて、ヴァレンシュタイン准将、以前君が言っていた不確定要因、フリードリヒ四世が死んだ。世間では君が呪い殺したと言っているようだが、この後君は帝国はどうなると見ている?」

>

> 嬉しそうに聞こえたのは俺の耳がおかしい所為かな、トリューニヒト君? 君の笑顔を見るとおかしいのは君の根性のように思えるんだがね、このロクデナシが! 何が呪い殺しただ、俺は右手に水晶、左手に骸骨を持った未開部族の呪術師か? お前を呪い殺してやりたくなってきたぞ、トリューニヒト。俺は腹立ちまぎれにミートソースのピザを一口食べて、水を飲んだ。少し塩辛い感じがする。釣られたのか、他の四人も思い思いにピザを手に取った。

「前世の記憶と原作知識を保持したまま銀英伝世界に転生した」などという、呪いと同レベルかそれ以上の「非科学的な超常現象」をその身に具現させている人にそんなことを言われましても(苦笑)。

転生という現象が作中世界において実際に存在するのであれば、呪いだって存在しても何ら不思議なことではないだろう、とは寸毫たりとも考えることができないのですかねぇ。

科学的に説明不能なオカルト的要素に溢れた超自然現象という点では、どちらも全く同じカテゴリーに分類されるわけなのですし。

そもそも、あの世界には「神(作者)の祝福」「神(作者)の奇跡」などという、転生・原作知識・呪いが束になっても敵わない「全知全能の超常現象」さえも実在するのですからね。

ヴァレンシュタインが「伝説の17話」「軍法会議の38話」に象徴されるトンデモ言動の数々をいくら繰り返しても何のお咎めもなく済んでいるのも、また原作キャラクター能力が自由自在に改変されていく原作レイプな珍現象も、全てこの「神(作者)の祝福」「神(作者)の奇跡」の恩恵によるものなのですし。

呪殺が非科学的だというのであれば、転生や原作知識や「神(作者)の祝福」「神(作者)の奇跡」があの世界に実在している理由を、ヴァレンシュタインには是非とも「科学的に」説明してもらいたいものです。

もちろん、「作者の御都合主義」などという身も蓋もない理由以外の理論に基づいて、ですが(爆)。

それにしても、「オカルトに依存しながらオカルトを否定する」などという愚かしい構図にそれと気づかず固執するのは、創竜伝や薬師寺シリーズを書き殴っている田中芳樹くらいなものだろうと思っていたのですが、同じようなことを考える人って意外に多いのでしょうかねぇ(-_-;;)。

普通に考えれば、超常現象を論じる際に「転生物なのだから転生だけは【無条件に】特別」なんて論理が、マトモに通用なんてするはずもないというのに。

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/63/

> 七月五日、今回の戦いの論功行賞、そしてそれに伴う人事異動が発表された。ビュコック、ボロディン両大将が元帥に昇進した。当初、二人を昇進させるとシトレと同じ階級になる、後々シトレが遣り辛いのではないかという事で勲章だけで済まそうと言う話が国防委員会で有ったらしい。

>

> だがシトレはそれを一笑に付した。“ビュコック、ボロディンは階級を利用して総司令官の権威を危うくするような人間ではない、心配はいらない”その言葉でビュコック、ボロディン両大将の元帥昇進が決まった。

>

> 上手いもんだ、二人を昇進させて恩を売るとともにちゃんと枷を付けた。これであの二人がシトレに逆らうことは無いだろう。おまけに自分の評価も急上昇だ。同盟市民のシトレに対する評価は“将の将たる器”、だそうだ。狸めが良くやるよ!

>

> ウランフ、カールセン、モートン、クブルスリーの四人も大将に昇進した。もっともクブルスリーにとっては素直には喜べない昇進だろう。他の三人が功績を立てたのに対してクブルスリー率いる第一艦隊は明らかに動きが鈍かった。当然働きも良くない。周囲の昇進のおこぼれに預かったようなものだ。

>

> 俺、ヤン、ワイドボーンも昇進した、皆二階級昇進だ。そして宇宙艦隊司令部参謀から艦隊司令官へと異動になった。ヤンとワイドボーンは良い、でも俺も艦隊司令官に転出? 亡命者に艦隊を任せるなんて何考えてるんだか……、さっぱり分からん。原作ではメルカッツだって客将だ、ヤンの代理で艦隊は指揮したが司令官では無かった。

「亡命者に艦隊を任せる」という人事以前に「そもそも何故自分は今生きていられるのだろう?」ということからして疑問視すべきなのではないですかね、ヴァレンシュタインは(笑)。

何度も述べていますが、「伝説の17話」「軍法会議の38話」の件で処刑台への直行を免れただけでも、「神(作者)の奇跡」と呼ばれるに充分な超常現象と言えるものなのですから。

そもそもヴァレンシュタインの異常な昇進自体、原作における亡命者の一般的な扱いを完全に無視して行われたものでもあるのですし。

そして「原作の設定を無視」と言えば、二階級昇進をここまで大盤振る舞いするという行為自体も、完全無欠の原作無視でしかありませんね。

原作における同盟軍の二階級昇進は、あくまでも戦没者に対する特別措置という意味合いを持つものであり、だからこそエル・ファシル脱出後のヤンや、ヴァンフリート星域会戦におけるヴァレンシュタインは、時間差をおいて昇進するという措置が取られていたというのに。

第一、第7次イゼルローン要塞攻防戦におけるヤンとワイドボーンは、ほとんどこれといった目立つ活躍など何もしておらず、ヴァレンシュタインが戦闘詳報で功績をでっち上げただけでしかないのですが。

いくらシトレやトリューニヒトら政軍上層部と共謀しているとはいえ、よくまあそんな事実歪曲行為が許されるなぁ、とはつくづく思わざるをえないところです。

こんなことを許していたら、ロクな功績を上げていない人間が戦闘詳報を弄ることで絶賛され昇進するという前例と禍根を自ら作り出してしまうことにもなりかねないでしょうに。

第6次イゼルローン要塞攻防戦における214条発動の件でも垣間見られたことですが、どうにも「亡命編」は、順法精神や判例の影響などといった法の問題について軽く考えすぎているのではないかという感が拭えないところですね。

さらに、原作知識から「将来の有望性」についての情報が得られるヤンはまだしも、何故ヴァレンシュタインがワイドボーンにそこまで肩入れするのかも理解不能です。

原作におけるワイドボーンはロクでもない扱いでしたし、実のところ「亡命編」の作中でさえも、彼は「ヴァレンシュタインの茶坊主」的な役どころを担っているだけで、第7次イゼルローン要塞攻防戦終結時点では、これといった軍事的な実績を示しているとは到底言えたものではありません。

まさか「自分に忠実な茶坊主だから」などという理由だけでワイドボーンを持ち上げているわけではないでしょうが、それにしても「亡命編」におけるワイドボーンの扱いとヴァレンシュタインの高評価ぶりは、原作と比較してもあまりにも説明不足で必然性に乏しいと評さざるをえないところです。

ただでさえ原作設定を改竄して原作キャラクターの能力を好き勝手にコントロールしているのですから、その理由くらいきちんと明示しないと「原作破壊」としての効果しか持ちえないでしょうに。

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/63/

> サアヤの処遇はちょっと迷った。副官にするか、それとも後方参謀にするか……。情報参謀、作戦参謀でも良かった。彼女は元々情報部だし、戦術シミュレーションも下手じゃないからな。だが結局は副官にした。気心も知れているし、他の奴を新たに副官に任命しても下手に怖がられては仕事にならない。最近俺を怖がる人間が増えて困っている。敵はともかく味方まで怖がるってどういう事だ? 俺は化け物か? 母さんが泣いてるよ、私の可愛いエーリッヒがって。

「俺は化け物か?」って、今さら何を言っているのでしょうかね、ヴァレンシュタインは(爆)。

「原作知識を持つ転生者」というだけでも、周囲にとってはその得体の知れなさだけで充分に「化け物」そのものですし、これまでの暴言妄言の数々とそれを支える「神(作者)の祝福」もまた、他者から「化け物」として恐れられるに充分過ぎる要素です。

何しろ、どれだけ目上の人間を罵り軍の威信や信用を踏みにじっても、罰せられるどころか内々に咎められることすらないと来ているのですから。

ましてや、そんな人間を自分の上司として迎えさせられる羽目になる部下にしてみれば、ヴァレンシュタインはブラック企業のパワハラ上司並に恐怖そのものの存在です。

いつ自分がヴァレンシュタインの罵倒と攻撃の餌食になるのか気が気ではない、そう考える人が多いのは至極当然というものでしょう。

しかも、上層部にヴァレンシュタインの不当な支配ぶりを訴えても、ヴァレンシュタインと上層部の関係から考えれば、訴え自体を握り潰された挙句に報復を食らうのも最初から目に見えているのですし。

ヴァレンシュタインが他者から恐れられる理由は、もちろん周囲に対する容赦のなさというのも理由のひとつではあるでしょうが、それ以上に「いくら好き勝手に振る舞われても『神(作者)の祝福』の妨害で止めることができない」というのが何よりも大きいのです。

まあそれ以前に、ヴァレンシュタインを守護する「神(作者)の祝福」の存在は、ヴァレンシュタインの人物評価的には本来マイナスに作用しかねないのではないかと思えてならないのですけどね。

自分は上司に対してすら平気で食ってかかり、しかもそれで咎められることが全くないにもかかわらず、部下がヴァレンシュタインに同じことをしようとすれば徹底的に攻撃し貶める。

「神(作者)の祝福」を駆使してそんなダブルスタンダードを派手に披露しまくるヴァレンシュタインが、部下の目から見てどのように映るのかは【本来ならば】火を見るよりも明らかなはずでしょう。

もちろん、作中におけるヴァレンシュタインがそのように見られていない理由もまた、「神(作者)の祝福」の効果によるものなのですが。

原作知識など比較にならないヴァレンシュタインの「神(作者)の祝福」の恩恵ぶりは、ヴァレンシュタインの独善性とダブルスタンダードを際立たせ、ヴァレンシュタイン自身と作品の評価を下げる効果しかもたらしていないのではないかと思えてならないのですけどね。

また、いくら「気心も知れているし、他の奴を新たに副官に任命しても下手に怖がられては仕事にならない」からと言って、ヴァレンシュタインがこの期に及んでなおミハマ・サアヤを重用するというのも理解に苦しむものがありますね。

そもそもヴァレンシュタインは、48話でバグダッシュから「ミハマ・サアヤを疑わないでほしい」と懇願された際、「手駒は多い方が良い、本人は切れたと思っても実際には切れていなかった、なんてことはいくらでもある。彼女が協力したくないと思っても協力させる方法もいくらでもあるだろう」という懸念を抱いていたのではありませんでしたっけ?

本人の意思にかかわらず自分を裏切る懸念がある以上、「気心も知れている」というのはヴァレンシュタインにとって何の安全保障にもならないはずなのですが。

これも以前から何度も述べていることですが、ミハマ・サアヤの立ち位置は「ヴァレンシュタインをいつでも恫喝&暗殺することを容易にする」という点において、ヴァレンシュタインの生命と安全を脅かす最大の脅威のひとつに充分なりえるのです。

ミハマ・サアヤにその気がなくても、その立ち位置を利用しようとする人間なんていくらでも存在しえるでしょう。

帝国・同盟を問わず、ヴァレンシュタインは他者から憎悪と殺意を抱かれるに充分な「実績」を大量に積み重ねているのですから(苦笑)。

ヴァレンシュタインが本当に「自分が生き残る」ことに拘るのであれば、テロや暗殺に対する警戒なんて本来最優先事項で考えなければならないことですし、その手の害意に利用されそうな要素は真っ先に排除して然るべきではないのかと。

その脅威の筆頭的存在とすら言えるミハマ・サアヤを、ヤンやラインハルトなどといった原作キャラクターに対してすら「ヤクザのいいがかり」的な不信と殺意を平然と抱くほどのヴァレンシュタインが、何故ここまで無警戒に信用などできるのか、その思考パターンは謎もいいところなのではないでしょうかね。

通常の艦隊よりも艦艇数が多く配備されながらも本質的には寄せ集めの集団でしかない第一特設艦隊なる艦隊の司令官に就任したヴァレンシュタインは、その「化け物」の本質に怯えられながら、ヤンとワイドボーンと共に艦隊訓練に従事することになります。

「私は身体が弱いからいつ倒れるか分からない」と言いながら、作中の描写を見ても日常生活や軍の指揮に支障をきたしているようには全く見えないヴァレンシュタインの指揮の下、寄せ集め集団としての欠点を露呈しながらも少しずつまとまっていく第一特設艦隊の面々でしたが……↓

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/69/

> 宇宙艦隊司令部から連絡が入ってきた。艦橋に居る人間は殆どが迷惑そうな顔をしている。無理もないだろう、第一特設艦隊は第一、第三艦隊に見つからないように行動しているのだ。そんなときに長距離通信などどう見ても有難い事ではない。

>

> おそらく宇宙艦隊司令部の参謀が通常業務の連絡でも入れてきたと思っているのだろう。内心では俺達は忙しいんだ、暇人の相手などしていられるかと毒づいているに違いない。まあ、俺自身は三割ぐらいはシトレからの連絡かなと思っている。その場合は帝国で何か起きたか、イゼルローン方面でラインハルトが攻めてきたかだろう。

>

> 現実には作戦行動中に上級司令部からの通信が有る事は珍しい事じゃない、頻繁とは言わないがしばしばある事だ。上級司令部が下級司令部の都合を考えることなど無いだろう。訓練の一環だと思えば良いのだが第一特設艦隊は既に二回も第一艦隊の奇襲を受けている。これがきっかけで三度目の奇襲になったらと皆考えているのだ。

>

> 訓練なんだからともう少し割り切れれば良いんだが、艦隊の錬度が余りに低いのでそこまで余裕が持てないでいる。それでも少しずつだが良くはなってきているし、成果が上がっているのも確かだ。余裕が出るのはもう少し時間がかかるだろう。

>

> 平然としているのは俺とサアヤ、嬉しそうにしているのはシェーンコップだ。こいつの性格の悪さは原作で良く分かっている。可愛げなんてものは欠片も持っていない男だ。何でこいつが俺みたいな真面目人間に近づくのかさっぱり分からん。

>

> スクリーンに人が映った、シトレだ。宇宙艦隊司令長官自らの連絡か、どうやら何か起きたらしい。席を立ち敬礼すると皆がそれに続いた。

> 『訓練中に済まない、さぞかし迷惑だったろう。少し長くなるかもしれん、座ってくれ』

>

> 低い声には幾分笑いの成分が含まれている。参謀長達の考えなど御見通し、そんなところだろう。皆バツが悪そうな表情をしているが遠慮しなくていいんだ、迷惑なのは事実なんだからな。皆の代わりに俺が言ってやろう。

>

> 「お気になさらないでください、訓練の一環だと思えば良い事です。下級司令部の都合を上級司令部が気にする事など滅多に有りませんから」

> 座りながら答えるとシトレがクスクス笑い出した。

>

> 『相変わらずだな、君は。私はもう慣れたから良いが、君の幕僚達は皆困っているようだ』

> 「皆の気持ちを代弁しただけです。感謝されると思いますよ」

> シトレが耐えきれないといったように大きな声で笑い出した。チュン参謀長は天を仰いでいる。なんでそんな事をする、俺は皆の気持ちを上に伝えたんだぞ。握りつぶした方が良いのかね、その方が問題だと思うんだが。

この場合、ヴァレンシュタインは「自分の発言の責任を部下に擦りつけた」ということにもなりかねないのですが、それで良いのですかね?

「俺はそんなこと微塵も考えていないが、部下がそう考えているようだから代弁してやった。だから俺には責任などないし、部下からは感謝されて然るべき」

と言っているも同然なのですから。

それにしても、本当に上司相手には好き勝手な反抗や妄言暴言の類を繰り広げていながら、部下相手には問答無用の服従を要求する存在なのですね、ヴァレンシュタインは。

せめて上司部下の相手共にどちらか一方に統一してくれれば、まだ一貫性くらいは評価できたはずなのに、自分と他人でこんなダブルスタンダードを堂々と披露して部下に示しなんてつくのかと。

「ヴァレンシュタインに対してだけ何故そんな態度が許されるんだ? 俺達には絶対服従を強制していながら!」と誰もが不満を抱かざるをえないでしょうに。

それ以前に、特定の人間だけ特別扱いが許される、という状況は、軍の秩序の維持や活動などにも多大なまでの悪影響を与えかねないのですが。

他ならぬヴァレンシュタイン自身、原作でも「亡命編」でも、ロボスやフォークという「生きた実例」をその目でまざまざと直視させられていたはずなのに、どうしてそれと全く同じ行為を繰り返して恥じることすらないのでしょうかねぇ(-_-;;)。

http://ncode.syosetu.com/n5722ba/69/

> 「皇帝になったのは軽蔑するフリードリヒ四世の血を引く唯一の男子、そしてその皇帝を支えるのが全ての元凶であるリヒテンラーデ侯……。クロプシュトック侯がテロに走ってもおかしくは無いでしょう」

> 『……』

>

> 「ブラウンシュバイク公もリッテンハイム侯も頭が痛いでしょう。彼らにとってエルウィン・ヨーゼフ二世、リヒテンラーデ侯の死は予想外の事だったはずです。これから帝国がどう動くか、要注意ですね」

>

> 『君はブラウンシュバイク公、リッテンハイム侯が改革を進める可能性は有ると思うかね』

> “要注意ですね”の言葉にようやくシトレは反応を見せた。頼むよ、しっかりしてくれ。俺は以前よりはあんたを高く評価しているんだからな。食えないところが良い、上に立つのはそのくらいじゃないと駄目だ。

ヴァレンシュタインの脳内評価的には、シトレってむしろ昔の方がはるかに「食えない人間」だったのではありませんでしたっけ?

何しろ、ヴァレンシュタインに様々な援助を与えていたことを棚に上げ、ヴァレンシュタインを見殺しにして邪魔者を排除しようとしているとか、ヴァレンシュタインの死を政治的に利用して自分の立場を固めようとしているとか、ロクでもない被害妄想を繰り広げてシトレを罵倒しまくっていたのですから(爆)。

当時のシトレは、ヴァレンシュタインの脳内的には間違いなく「悪賢い&狡賢い&油断がならない=食えない人間」ということになっていたはずなのですが、それにしてはえらく評価が低かったよなぁ、と(笑)。

かくのごとく、ヴァレンシュタインは他者の人物評価に「自分の利害」というものを大量に含有させるものだから、全く同じことをやっていてもその時その時で評価が全くの正反対になる、ということがザラにあったりするんですよね。

人物に限らず、何かを評価する際には、自分の主観とか利害とかいった要素は可能な限り排除し、可能な限り客観的な視点に基づいて観察するように努めないと、評価自体が本来あるべきところから著しくズレるという事態をも引き起こしかねないのですが。

その評価対象が自分の利害にどう関わるのか、敵になるのか味方になるのか、利益になるのか害悪になるのかといった判断は、正しい「評価」を下した後で【評価とは別に】行うべきものでしょう。

「評価」と「利害」をゴッチャにしていれば、そりゃ「こいつらはバカだから俺に害を与えるんだろう」とか「常に正しい俺に異を唱える奴はいつも間違っている」的な被害妄想&自己中心主義なタワゴトもバンバン出てこようというものです。

まあ、精神年齢が5歳児以下にしか見えない「心は永遠の保育園児」な狂人ヴァレンシュタインに、「評価」と「利害」の区別を求めるのも酷な要求ではあろうとは思うのですが(笑)。

さて2012年7月14日現在、一連のヴァレンシュタイン考察は、今回の記事でとりあえず「亡命編」の最新話までほぼ追いつくことになりました。

「銀英伝2次創作「亡命編」におけるエーリッヒ・ヴァレンシュタイン考察」と名付けている一連の記事は、「亡命編」の物語が完結か中断するまで続けていく予定なのですが、最新話まで追いついたとなると、話が進まないと考察も先に進めなかったりするんですよね(T_T)。

そんなわけで、今後のヴァレンシュタイン考察は、今後の「亡命編」のストーリー進行および話の内容を見て記事をアップする形式になります。

いずれ話数がたまってくれば再開の時を迎えることになるでしょうが、当面は「一区切りがついた」ということで、一旦筆を置きたいと思います。