映画「悪の教典」観に行ってきました。

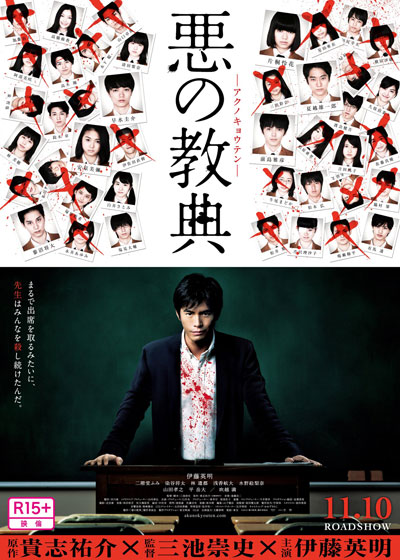

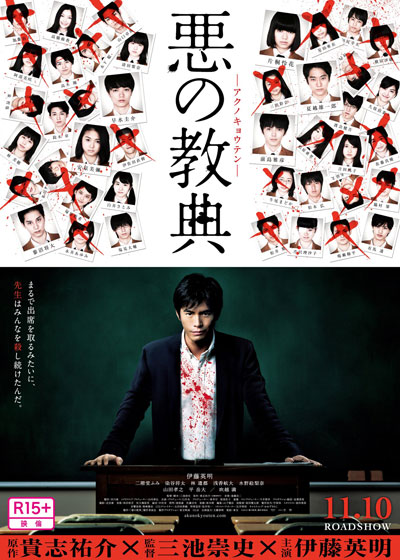

「海猿」シリーズその他でヒーローや善人的な役柄を主に担ってきた伊藤英明が一転してサイコキラーな悪役を演じることで話題となった、貴志祐介の同名ベストセラー小説を実写化したサスペンス作品。

教師がありとあらゆる犯罪に手を染めた挙句、最後には生徒を大量に殺害していくなどという、非常にショッキングな内容です。

そのため当然のことながら、今作はR-15指定を受けています。

今作のプロローグは、とある両親が寝室で顔を合わせ、息子の異常行為について話し合っているところに、サバイバルナイフ?を持った当の息子で今作の主人公・蓮実聖司が部屋の中に入ってくるシーンから始まります。

後の展開でこの事件は、「蓮実聖司の両親は強盗に殺され、蓮実聖司自身も重傷を負った」と公式には処理されていることが描写されていました。

もちろん、全ては蓮実聖司自身の自作自演であったこともきっちりと強調されていましたが。

それから時が経過し、蓮実聖司は東京都町田市にある私立晨光学院町田高校で英語の教師の職に就いており、そのルックスと面倒見の良さから、生徒達から「ハスミン」の愛称で呼ばれ人気を博していました。

その年の町田高校では、携帯電話を使った生徒による集団カンニングが疑われる問題が浮上しており、学校の職員会議ではその対策について論議が交わされていました。

その席上で蓮実聖司は、携帯での連絡を不可能にする妨害電波を試験時間限定で発信することにより、携帯を使ったカンニングを完全にシャットアウトできると提言します。

ただ、この方法は電波法に抵触するという問題もあり、職員会議では提案を却下、結局は「試験時間中は各教師の権限で生徒達から携帯電話を一時的に没収する」という案に落ち着いたようです。

しかし後で蓮実聖司は、独自に妨害電波を流すことで生徒達のカンニングを抑止するという行為に及んでいたりします。

また一方、蓮実聖司および学校は、クラスで「自分の娘がイジメを受けていた」として学校に乗り込んできた父親の対応にしばしば追われる羽目になっていました。

学校側は余計な面倒事を起こしたくないという事なかれ主義もあり何とか説得しようと努めるのですが、モンスターペアレントの気がある父親は、ここぞとばかりに連日学校にやってきては居丈高にヒステリックな糾弾を続けており、学校側もいいかげんウンザリしていました。

蓮実聖司にとってもそれは同じことで、ついに彼は件の父親を排除すべく動き出すことになります。

父親の家には猫除けのためなのか、水が入ったペットボトルが家の壁に沿って設置されていたのですが、彼はこの中身を灯油にすり替えて父親を事故に見せかけて殺害してしまいます。

かくのごとく、蓮実聖司は学校および自分の周囲で発生した問題の解決には熱心だったのですが、その解決のためには手段を問わず、脅迫や自殺や事故に見せかけた殺人なども躊躇なくやってのけるサイコパスな精神の持ち主でした。

助けてもらったことがきっかけで愛の告白をしてきた女生徒と肉体関係に及んだり、盗聴器を使って生徒と同性愛の関係に及んでいた教師の弱みを握って脅したり、さらには自分の過去の履歴を調査していた人間を死に追いやったりと、これでもかと言わんばかりに犯行を重ねていく蓮実聖司。

しかし彼は、来るべき文化祭の準備で夜にも準備作業が進められている学校内で、愛人関係にあった女生徒・安原美彌を投身自殺に偽装して殺害しようとした際、その現場に居合わせていたことを他の女生徒に見られてしまうことになります。

すぐさまその女生徒を後ろから襲撃し、素手で首を捻って殺害するのですが、あまりにも偶発的な行為だった上に死ぬ理由もない彼女をそのままを捨て置いていては、普通に殺人事件として扱われてしまい、自分に嫌疑の目が向けられる事態にもなりかねません。

当然、その窮余の事態を打開すべく、彼は死にもの狂いで策を考え始めます。

そして、彼の頭にひらめいた究極の打開策、それは何と「学校内にいる生徒達全てを自分の手で殺害し、その犯行の全責任を別の人間に擦り付ける」というものだったのです。

かくして、猟銃を片手に、前代未聞の大量殺人が始まることになるのですが……。

映画「悪の教典」は、とにかく最初から最後までまるで救いのない作品ですね。

サイコパスな主人公の蓮実聖司は、殺人その他の犯罪行為を行うことに全く躊躇がありません。

過去の経緯を見る限り、中学時代には中学の担任教師と実の両親を殺害していますし、アメリカのハーバード大学へ留学した際には、猟銃?の扱い絡みで親しくなった外国人を焼き殺すといった所業をやらかしていたりします。

そして、私立晨光学院町田高校へ転任してくる前の高校では、生徒4人が謎の自殺を遂げるという事件が発生していたりします。

どう少なく見積もっても、蓮実聖司は50人近い人達をその手にかけ偽装工作紛いのことを繰り返してきたことになりますね。

さらにこれに脅迫行為なども追加すれば、その犯罪履歴はとてつもない規模のものとならざるをえないでしょう。

よくもまあこれだけの犯罪を重ねてきた人間が、少数の例外を除けば今まで疑われることもなく、一定の社会的地位を維持できたものだなぁと、つくづく感心せざるをえなかったですね。

まあだからこそ、彼も同じところに長居をすることなく、わずか数年から数ヶ月程度であちこちを転々としているのでしょうけど。

同じところにずっと留まり続け、人付き合いも長くなってくれば、彼の周辺で自殺や事故の話が著しく多く、当の本人もしばしば巻き込まれている割には何故か再起可能なケガだけで済んでいるという状況に、さすがの周囲も気づいて不審感を抱いてくるリスクが増大せざるをえないわけですし。

今回の事件も、もし自分の意図通りに事が運び、目的を達成することができたならば、彼はまた別の高校に転任して一からやり直すつもりだったのでしょうね。

作中における蓮実聖司は、殺人や脅迫を行う際も怒りや憎悪などの表情を浮かべることがありません。

彼は常に笑顔か、せいぜい無表情を浮かべた顔で、淡々と殺人や脅迫等の犯罪を犯したり犯行の後始末をしたりしています。

蓮実聖司の凄まじいところは、たとえ自分の計画が失敗し、その犯行が世間の明るみに出るかもしれない、または出てしまったという局面においてさえも、すくなくとも表情面には全く動揺や負の感情が出てこなかったことです。

ラストの顛末なんて、彼の視点的には、生き残った2人に対して後ろ暗い表情を浮かべたり、「何故お前ら生きていやがった!」的な感情を叩きつけたりしても良さそうなものだったのに、それでもなおあれだけの演技ができるというのは凄いを通り越して怖いですね。

犯行の疑いを自分に向けさせないために、自分の身体に「重傷に見える傷」をつけることにも全く躊躇がありませんし、自分の計画が露見してもなお、狂気な精神異常者を装い責任能力喪失の路線で自身の罪を免れようとするのですから。

まさに「悪の教典」と呼ぶにふさわしい、同情の欠片も救いの余地もまるで見い出せない絶対悪ぶりでしたね。

そして、「海猿」シリーズや「252 生存者あり」などで人助けに全力を挙げる善人ぶりを演じてきた伊藤英明の好演にも必見です。

蓮実聖司のキャラクター像というのは、これまで伊藤英明が演じてきた人間とは全くの対極に位置するものなのですし。

今作で伊藤英明は、これまで築き上げてきた自分の俳優としてのイメージ像をあえて壊すことに注力していたのではないでしょうか?

あまりに同じ役柄を演じ続けると、そのキャラクターのイメージ像が固定されてしまい、却って仕事が来なくなってしまったりすることもあるわけですし。

「海猿」シリーズの大ヒットで、「伊藤英明=仙崎大輔」的なイメージもすっかり定着していますからねぇ。

ただ一方では、これまでのイメージ像が壊れることで、却って人気が落ちて短期的に仕事が来なくなるというリスクもあったりするので、俳優にとっても一種の賭けではあったりするのですが。

今作における伊藤英明の演技は、果たして彼にとって吉凶いずれの結果をもたらすことになるのでしょうか?

ただこの作品、エンドロールの直前に思わせぶりな描写が映し出された挙句に「TO BE CONTINUED」の文字が出てきていたのですが、あの顛末で一体どうやって続編が製作できるというのでしょうか?

すくなくとも蓮実聖司は、作中の事件で自身の犯行である証拠と証人が揃ってしまっていますから無罪放免は難しいでしょうし、仮に万が一「責任能力喪失による無罪」になったとしても、今後の彼には「一生精神病院に収容される」という末路が待っているだけでしかないでしょう。

彼に唯一可能性があるとすれば、作中でも披露されていたスパイアクション映画の主人公並に桁外れな格闘戦闘能力を駆使して監視者達を倒して逃亡を果たし姿を暗ました後、別人になりすまして全く新しい人生を歩むシナリオが展開される、といったパターン辺りにでもならざるをえないのではないかと。

あるいは、ラストで自殺を装って学校の屋上から落とされていた安原美彌が奇跡的に意識を取り戻したことから、蓮実聖司のサイコパスぶりが彼女に伝染でもして安原美彌が新たな犯罪者になるというストーリーが展開されることになったりするのでしょうか?

それともいっそ、続編というのは題名だけで、実際には今作とはストーリーや設定面では何の関連性もない、全くの別人を題材にした全く別の物語が作られるという意味なのでしょうか?

すくなくとも、蓮実聖司がまた主人公として悪逆非道の限りを尽くす、というシナリオは成立しえないのではないかと思えてならないのですけどねぇ。

内容が内容なので、観れる人を確実に選びそうな作品ではありますね。

すくなくとも、「海猿」シリーズにおける「伊藤英明=仙崎大輔」的なイメージを当て込んで今作を観賞するのは止めた方が無難です。

そのイメージがどのように壊されるのかを観賞する、というのであれば必見かもしれませんが。