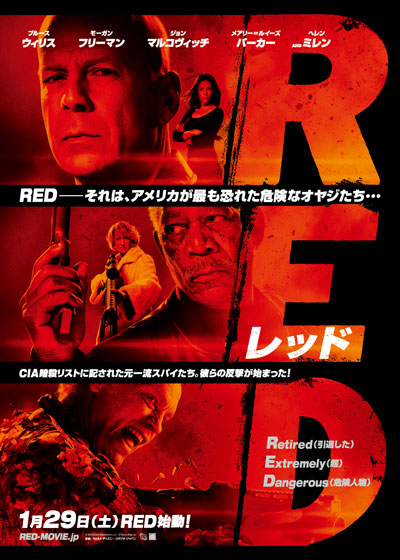

映画「RED/レッド」感想

映画「RED/レッド」観に行ってきました。

ブルース・ウィリス主演のアクション物。

「Retired Extremely Dangerous(引退した超危険人物)」を略して「RED」と呼ばれる、老齢となったかつてCIA凄腕スパイ達が活躍する作品です。

ブルース・ウィリス扮する主人公のフランク・モーゼズは、年金課で働いているサラ・ロスと電話で会話することを唯一の楽しみにしているオハイオ州クリーブランドの年金生活者。

彼女と会話をする口実のために、自分宛に届けられた年金の小切手をわざわざ破いて「年金が届いていない」などと苦情を述べていたりします。

そんなある日の深夜、フランク・モーゼズの自宅に最新火器で武装した数人の集団が来襲します。

まずは3人が自宅内に侵入してフランク・モーゼズを仕留めようとしますが、自宅の地の利を生かして後方から接近したフランク・モーゼズに逆に奇襲されあっさり全滅。

しかし敵方もさるもので、初動の奇襲失敗を悟ると、今度は外に予め待機していた第二陣が主人公の自宅に大量の銃弾を浴びせまくります。

家をメチャクチャにした後に死体を確認すべく接近した第二陣を、再びフランク・モーゼズが奇襲で危なげなく各個撃破。

襲撃者達を撃退したものの、サラ・ロスにかけた電話が盗聴されている可能性に気づいたフランク・モーゼズは、彼女が住んでいるミズーリ州カンザスシティへと向かうことになります。

あくまでも一般人であるサラ・ロスは、突然自分の自宅に不法侵入した上、「君は狙われている」などと主張するフランク・モーゼズを当然のように信じず口論に。

そこへお約束のように襲撃者達が襲い掛かり、フランク・モーゼズは仕方なくサラ・ロスを拉致って裏口から脱出。

追跡をかわしつつ事件の真相を探るべく、フランク・モーゼズはかつての自分の上司で現在は介護施設にいるジョー・マシスンを頼るべく、ルイジアナ州ニューオリンズまで車を走らせます。

ここから、「RED」達を訪ね歩く旅が始まるわけです。

映画「RED/レッド」は、老人が活躍する作品だけあって、スピーディーに溢れたアクションシーンはさすがにあまり多くありません。

どちらかと言えば、頭を使った作戦で機転を利かせたり、相手の不意を突く奇襲で敵を一撃で倒したりといった類の描写がメインだったりします。

この辺りは映画「エクスペンダブルズ」もそうだったのですが、老齢になるとどうしても体力や瞬発力が衰えて機敏な動きができなくなるため、そういう戦い方をせざるをえなくなってくるんですよね。

アラバマ州モビールの空港で主人公達の前にバズーカ砲とロケットランチャーを携えて立ちはだかった中年の小太りオバサンも肌ツヤツヤでしたし、メインの敵役である若きCIAエージェントのウィリアム・クーパーをはじめとする主要なCIA要員達も、一部を除き軒並み若い面々で固められています。

ただそれでも、数々のアクション物で主役を演じてきたブルース・ウィリスだけあって、要所要所のアクションシーンや奇襲は上手いの一言に尽きます。

中盤付近までのメインな敵役である若きCIAエージェントのウィリアム・クーパーとも格闘戦を演じていたりしますし。

今作の前に私が観たブルース・ウィリス主演作品が、日本では2010年1月に公開された映画「サロゲート」で、この時は本人のアクションシーンがほとんど披露されなかっただけに、今作はスタンダードに楽しむことができましたね。

ブルース・ウィリスで連想するものはと問われれば、やはり「ダイ・ハード」シリーズに代表されるアクションシーンなわけですから。

「RED」の面々は、身体的な衰えはあっても過去の実戦含めた経験が豊富なためか、駆け引きや臨機応変な決断力については敵方から危険視されるに充分な要素を持ち合わせていますね。

作戦も緻密ならば、副大統領を襲撃することに何の抵抗感も覚えていないし、仲間が危機に陥って助けられないと判断したら躊躇なくその場から撤退していたりします。

逆に、物語中盤までは敵方の中心的な人物として登場するウィリアム・クーパーなどは、私生活で大事にしているらしい妻と2人の子供の身柄をネタに脅迫された際に動揺した様子を見せていますし。

この辺りの描写の違いは、有能さや素質といったものだけでは埋められない「経験の差」といったところでしょうか。

映画「RED/レッド」は続編も計画されているのだそうで、製作会社であるサミット・エンターテインメントが、今作で脚本を担当したジョン・ホーバー&エリック・ホーバーの兄弟に再び脚本製作を依頼しているのだとか。

続編が公開されるとしたら、またブルース・ウィリス主演で製作して欲しいところですけどね。