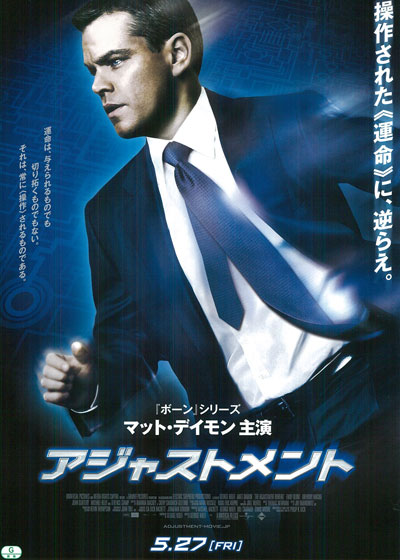

映画「アジャストメント」感想

映画「アジャストメント」観に行ってきました。

フィリップ・K・ディックの短編小説「調整班(Adjustment Team)」を原作とする、マット・デイモン主演のSF恋愛サスペンス作品。

2011年に入ってから観賞したマット・デイモン主演の映画は、「ヒアアフター」と「トゥルー・グリット」に続きこれで3作目になります。

物語は、元バスケットボール選手でアメリカ上院議員候補として選挙を戦っていたデヴィッド・ノリス(マット・デイモン)が、選挙戦を有利に進めていながら、本番となる選挙の直前に酒場で下半身露出というスキャンダルをやらかし、結果落選の憂き目を見る羽目になるところから始まります。

敗北に直面したデヴィッド・ノリスは、敗北宣言を行う際の演説の内容をひとりで考えるため、男子トイレに入ります。

「誰か入っていますか?」という確認に返答がなかったのでしばらく演説のシミュレーションを展開するデヴィッド・ノリスですが、イマイチながらも一通り考えがまとまりかけたところで、トイレの中から突然女性の声がかけられます。

その女性エリースとの会話から何らかの天啓でも受けたのか、デヴィッド・ノリスは敗北宣言で当初考えていた演説の内容を変更し、結果として民衆に好印象を与える演説を行うことに成功します。

しかし、実はこの2人の出会いは、作中にチラチラ登場するシルクハット帽子をかぶった謎の男達によって意図的に演出されたものだったのです。

そして、彼らの当初の考えでは、2人はここで二度と会うことはなかったはずでした。

選挙の敗北宣言後、デヴィッド・ノリスは、彼の幼馴染で選挙参謀でもあったチャーリーが勤務しているとあるベンチャー企業に役員として招かれ就任します。

役員就任後のある日の朝、デヴィッド・ノリスはチャーリーからの電話で、太陽光発電などの環境系に資金援助を行うよう提言しますが、チャーリーはコストがかかることを理由に難色を示します。

適当なところで電話を切り、朝起きた際に入れたコーヒーを片手に持ったまま、デヴィッド・ノリスは会社に出社します。

ここで再び登場する謎の男2人。

そのひとりリチャードソンは、もうひとりの男ハリーに対し、デヴィッド・ノリスが片手に持っていたコーヒーを、7時5分にこぼすよう指示します。

ハリーは公園で待ち伏せして指示を実行するつもりだったのですが、デヴィッド・ノリスを待っている間にうたた寝してしまったハリーは、予定の7時5分になっても起きることがなく、デヴィッド・ノリスは予定時刻にコーヒーをこぼすことなくバスに乗り込んでしまいます。

このハリーのミスが全ての元凶となり、事態は思わぬ方向へ進展することになります。

まず、本来二度と出会うはずがなかったデヴィッド・ノリスとエリースが、乗り合わせたバスの中で再会してしまいます。

バスを必死になって追いかけるハリーは、遠隔操作のような能力を駆使してバスの中にいるデヴィッド・ノリスのコーヒーを何とかこぼしますが、既に手遅れでまるで意味のない行動でした。

そしてさらに、謎の男達の予定よりも早く会社に到着したデヴィッド・ノリスは、そこで時が止められたような状態で固まっている会社員達と、正体不明の機器を使って彼らをなで繰りまわしている謎の男達の集団を目撃することになります。

異様な雰囲気に驚いたデヴィッド・ノリスはただちにその場から逃走を図りますが、何故か行く先々で謎の男達にことごとく先回りされてしまい、デヴィッド・ノリスは多勢に無勢で押さえつけられ眠らされてしまいます。

次にデヴィッド・ノリスが目覚めると、そこはだだっ広い倉庫だか駐車場のような場所。

彼を拉致し、周囲を取り囲んでいる謎の男達は、自分達のことを「運命調整局(アジャストメント・ビューロー)」と名乗り、超常的な能力を披露します。

そしてデヴィッド・ノリスに対し、自分達のことを一言半句も他人にしゃべらないこと、そしてエリースに二度と会わないよう強要します。

「何故彼女に会ってはいけないのだ?」というデヴィッド・ノリスの質問にも「秘密だ」以外の回答が返ってくることはなく、バスで出会った際にもらった、デヴィッド・ノリスとエリースの唯一の繋がりだった彼女の電話番号が記されたメモも燃やされてしまいます。

しかも解放された後に行われた会社の会議では、朝の電話の会話で太陽光発電の投資を渋っていたはずのチャーリーが、全く正反対の賛成の立場に転じており、「調整(アジャストメント)」の恐ろしさがデヴィッド・ノリスの眼前で展開されるのです。

これでデヴィッド・ノリスとエリースの恋も終わったかに思われたのですが、しかしデヴィッド・ノリスは想像以上にしぶとい人間でした。

彼は何と3年以上もかけて同じバスに乗って通勤し続けることで、ついに彼女を探し当て、3度目の再開を果たすことに成功するのです。

この異常事態を当然のごとく察知して2人の仲を引き裂かんとアレコレ工作を始める「運命調整局」の面々。

かくして、デヴィッド・ノリスの運命を巡る「運命調整局」との戦いが繰り広げられることになるのです。

映画「アジャストメント」は、今作と同じくマット・デイモンが主人公(のひとり)を演じている映画「ヒアアフター」と同様、哲学的な要素が極めて強い作品です。

「ヒアアフター」のテーマが「死後の世界」ならば、「アジャストメント」のそれは「運命の重み」「運命に逆らうことの難しさ」といったところでしょうか。

面白いのは、他人の運命を左右する「運命調整局」の面々は、決して悪意からデヴィッド・ノリスに干渉しているのではないという点です。

むしろ彼らは「人類にとって最悪の未来を回避すること」を目的に、つまりある種の「善意」に基づいて他者の「運命」を調整しているわけです。

作中でも、「ハンマー」の異名を持つ「運命調整局」所属のトンプソンなる存在が、人間の運命を人間自身に委ねるとロクでも事態が起こるということを、ヨーロッパ中世の暗黒時代と2度の世界大戦&冷戦を例にデヴィッド・ノリスに説明している描写があります。

彼の説明によれば、デヴィッド・ノリスは将来、上院議員四選の末にアメリカ大統領までのし上がる「運命」の人物であり、それが「最悪」を回避できるものであるが故に彼に干渉しているのだとのこと。

個人の我欲で動いているわけではないが故に、「運命」の重みというものが感じられる描写でしたね。

主演のマット・デイモンも、かつては「ボーン・アイデンティティー」「ボーン・スプレマシー」「ボーン・アルティメイタム」の3部作シリーズや「オーシャンズ11~13」シリーズなどといった「アクション物」をメインにこなしていたので、アクション俳優としての印象が強かったのですが、最近の作品はどちらかと言えばアクションシーンが控えめですね。

「ヒアアフター」は完全にアクションがありませんでしたし、「アジャストメント」も全体的にはアクションが少なく、ストーリー性や作品テーマで勝負しているような感じです。

まあ過去作自体、ボーンシリーズや「グリーン・ゾーン」などのように「アメリカの暗部」を炙り出しているようなところがありますから、ストーリー&作品テーマ重視の方針は昔から一環していたのかもしれませんが。

マット・デイモン的にはそういう作品の方がやはり好みなのでしょうかね?

あと、作中に出てくる「運命調整局」のアイテムや異能がこれまた面白いですね。

機械の設計図のような幾何学模様の中を、FXチャートのような軌跡を残しながら走り続ける青い光点と、明らかにヤバそうな雰囲気をかもし出している赤い光点が描かれ続ける「運命の書」。

光点が一体何を意味するのか、その原理は作中で全く何にも説明されておらず、「接触点」云々の専門用語まで出てくるのに、雰囲気自体は何となく分かるというシロモノ。

ラストで幾何学模様が消えていった真っ白な右半分を青い光点が走っていくシーンは、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー3」の終盤近くのシーンを想起させるものがありました。

ドアを開けると何故か全く別の場所に繋がる「どこでもドア」的な能力。

こちらもやっぱり原理は何も説明されないものの(帽子があれば誰でも使えるらしいのですが)、映画の中における描写としては上手いものがありましたね。

特に物語終盤は、「ただドアを開けていくだけ」のシーンをアレだけテンポ良くかつ格好良く描いているわけですから。

ああいう観せ方もあるのか、とここは結構感心したところだったりします。

全体的な構成としては、「哲学的な要素を大量に盛り込んだ恋愛映画」といったところになるでしょうか。

アレだけ主人公に(表面的に見れば)ソデにされまくり、最初はそのことに怒りまくるのに、それでも最終的には主人公についていく女性エリース・セラスには「何とも忍耐強い女性だなぁ」という感想を抱かずにはいられませんでしたが(苦笑)。

まあその部分も「運命的な結びつきの強さ」というものを表現するためのものではあるのでしょうけどね。