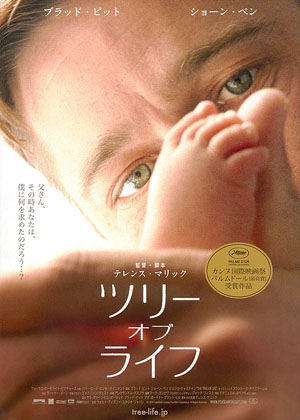

映画「ツリー・オブ・ライフ」感想

映画「ツリー・オブ・ライフ」観に行ってきました。

……しかしいきなりで何なのですが、この映画、製作者達が一体何をテーマにしたかったのかすらも意味不明な作品構成です。

一応公式サイト等の紹介によれば、1950年代のとある家族にスポットを当てた物語とのことなのですが、作中では何故か数十億年前の地球&生物の誕生、および進化の過程や恐竜などが描かれていたりします。

作中の登場人物がしゃべるセリフも非常に少なく、モノローグによる進行がメインだったりします。

この映画のストーリーはとにかく支離滅裂。

作中の冒頭は「(主人公の弟で)家族の次男が(不慮の事故か何かで)死んだ」という話から始まり、そこからしばらくは次男のものと思しき部屋や悲嘆に暮れる両親のシーンが描かれます。

そして、同じく悲報に接した壮年の男性ジャックが、高層ビルのエレベータに乗りながら昔を回想し始め、幼き日の思い出が映し出される……はずだったのですが、そこから始まったのは、この記事の冒頭で言及した数十億年前の地球&生物の誕生、および進化の過程や恐竜などだったりするわけです。

弟の死と地球創生に一体何の関係があるのかと目を皿のようにして注意深く映画を観賞していたのですが、その関連性は最後まで全く明らかになりませんでした。

もちろん、あれらの地球創生絡みの描写が、この後にメインで描写されることになる家族の話の伏線だったりキーワードだったりすることもありません。

この意味不明な描写の数々は物語終盤にも大量に盛り込まれていて、正直「何故こんな描写を入れなければならないのか?」と考えずにはいられませんでしたね。

作中では何度も聖書の文言がモノローグとして語られていましたし、おそらくはキリスト教絡みの神性を強調する意図でもあったのかとは思うのですが、それにしても抽象的かつ物語的な意味が無さ過ぎます。

しかも、その意味不明の描写を経てようやく始まった家族話自体、「次男の死」から始まっているにもかかわらず、肝心の次男についてのエピソードが圧倒的に少なく、メインの扱いには全然なっていないんですよね。

今では使用が禁止されている農薬・DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)の屋外散布が象徴している1950年代のテキサス州を舞台に繰り広げられる家族話は、長男である主人公が生まれてから、父親の都合で他所へ引っ越すまでのエピソードが描かれているのですが、メインとなっているのは「何かと子供達に厳しく当たる父親との確執」だったりします。

しかも最後を締めるエピソードも「父親が子供達に厳しく接した理由の告白」と「父親との和解」みたいなシロモノでしたし。

これでは次男の死から回想を始めなければならない必然性自体がないとすら言えます。

冒頭の描写は、次男ではなく父親が死んだということにしていた方が、回想エピソードとの整合性が取れたのではないでしょうか?

しかも、物語を構成する各エピソードがあまりにも飛び飛び過ぎて、物語の全体像というものが非常に把握しにくい構成になっています。

まあ製作者的には「子供に厳しい父親」「それに耐える子供達」という構図を表現することを至上命題としていたのでしょうが、起承転結というものがまるでなっていないというか……。

ブラッド・ピットをはじめとする俳優さん達の演技そのものは決して悪いものではなかったのですが、意味不明な演出の数々とストーリーの支離滅裂ぶりは評価のしようがありませんね。

映画「ツリー・オブ・ライフ」は、カンヌ国際映画祭で最高の賞となるパルム・ドール賞を受賞しているとのことです。

しかし、作品としてのストーリーが全く成り立っていない感すらあったあの作品構成の一体どこに賞に値するものがあったというのか、個人的にははなはだ疑問に思わざるをえませんでしたね。

国際的な映画の評価基準というのは一体何をベースにしているのか、そもそもそういう評価自体本当に信用に値するものなのか、とすら考えてしまいましたし。

久々に「盛大にハズレている」映画を観てしまった、というのが率直な感想ですね。

私的に他人にオススメできる映画とは到底言えたものではありません。

今年観賞する映画どころか、これまでの映画観賞歴の中でもワーストクラスに数えられるであろう駄作とすら言えますね。