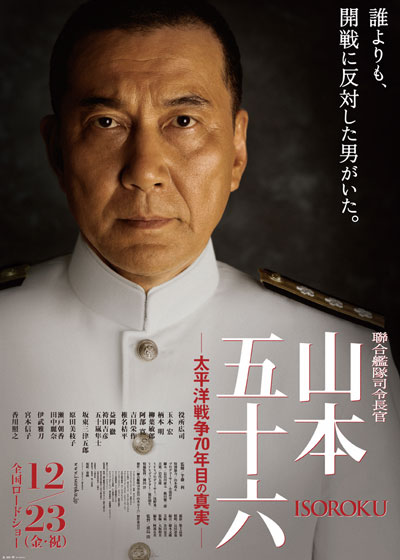

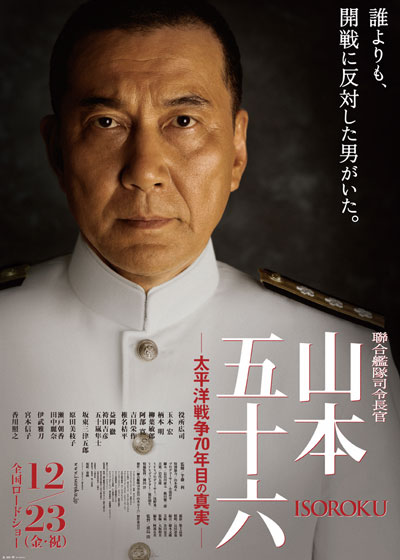

映画「聯合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実-」観に行ってきました。

日独伊三国同盟の締結および大東亜戦争(アメリカ命名:太平洋戦争)の開戦に反対しながら、開戦の発端となる真珠湾攻撃を決断せざるをえなかった山本五十六の足跡を描いた、役所広司主演の作品。

なお、今作が2011年における私の最後の新作映画観賞となります。

山本五十六の足跡を辿る物語は1939年の夏から始まります。

当時、日本は2年前に勃発した支那事変が泥沼化する中、ナチス・ドイツからイタリアを含めた日独伊三国同盟の締結を求められていました。

ドイツの実力に心酔していた陸軍、およびマスコミに煽られた国民世論は日独伊三国同盟の締結をすべきだと主張しますが、海軍大臣の米内光政、軍務局長の井上成美、そして今作の主人公にして海軍次官の山本五十六が断固とした反対の声を上げます。

彼らは反対派から暗殺やクーデターまで示唆されますが、それでも自らの信念を曲げることなく同盟の締結に反対し続けました。

ところがそんな折、ドイツが日本の宿敵だったソ連と突如不可侵条約を締結してしまい、当時の平沼内閣が「欧州情勢は複雑怪奇」という有名な言葉を残して総辞職。

さらに9月1日にはドイツがポーランドに侵攻を開始、イギリスとフランスがドイツに宣戦布告することで第二次世界大戦が勃発します。

内閣が総辞職したことと国際情勢が激変したことで、日独伊三国同盟締結のための一次交渉は頓挫し、山本五十六らの懸念はひとまず収まりを見せました。

山本五十六は「根本的には何も解決していない」として引き続き同盟締結への動きを牽制すべく海軍次官として働きたいとの意向を示しましたが、米内光政海軍大臣は山本五十六が暗殺される可能性を懸念し、彼を安全な場所である軍艦長門の中に避難させるべく、連合艦隊司令長官に任命します。

連合艦隊司令長官に就任した山本五十六は、持ち前の持論からいずれ航空機の時代が来るとの考えから、航空戦力の充足を図るようになります。

翌年1940年5月になると、ポーランド侵攻以来軍事行動の動きを止めていたドイツが今度は西部へ侵攻。

ベネルクス三国(ベルギー・オランダ・ルクセンブルク)とフランス北部が瞬く間に制圧された上、フランス本国も6月には首都パリを占領され、ナチス・ドイツに降伏を強いられるのでした。

この報を受け、日本では再び日独伊三国同盟締結の動きが活発化。

今度も山本五十六は同盟締結に反対の意向を示すのですが、しかし今度は同じ海軍内の上層部も締結に賛成する側に回ってしまい、山本五十六に対しても海軍の方針に従うよう要求してきたため、同盟締結を止める術を断たれてしまいます。

日独伊三国同盟締結から1年の間に、アメリカとの関係は大きく悪化。

日本とアメリカの国力差を誰よりも熟知する山本五十六は、やがて「初撃で大ダメージを与えアメリカの戦意を喪失させ早期講和に持ち込む」ことを目標に、真珠湾攻撃作戦を構想し始めるのですが……。

映画「聯合艦隊司令長官 山本五十六 -太平洋戦争70年目の真実-」では、ストーリーの基本的な流れは、日独伊三国同盟締結前~敗戦までの歴史を忠実になぞっており、また登場人物達の名前も当時実在していた人物の実名を使用しています。

また、陸軍省や海軍省といった当時の組織名や、大和・長門などの艦船名などもについても、史実のものをそのまま採用しています。

映画のタイトルからして「太平洋戦争70年目の真実」と銘打っているわけですし、この作品は完全なフィクションではなく、実話と実際の歴史を元に実在した人物のエピソードを語るというスタンスを最初から明らかにしているわけです。

ところが、そんなスタンスであるにもかかわらず、この作品には何故か「史実に反した架空の存在」が入りこんでいます。

それは、作中で山本五十六にしばしばインタビューを行い、作中でも「国民世論を煽っている」と評されていた「東京日報」という名の新聞社です。

作中でこの新聞社の名前が初めて出てきた時、私は「そんな新聞社が当時あったのか?」と疑問を抱かずにはいられませんでした。

しかも、いくらgoogleやwikipediaなどで調べてみても、そんな名前の全国系新聞社の痕跡は当時にも現代にも全く見当たらないんですよね。

一応googleだと「有限会社東京日報」という会社名と連絡先が書かれているページが出ては来たのですが↓

有限会社東京日報社

http://www.mapion.co.jp/phonebook/M10016/13207/21331652293/

しかしこの会社は公式サイトが全く見つからず、上記ページ内容以外の詳細は一切不明。

wikipediaにすら情報が載っていないことから鑑みても、この名前の企業が作中に登場する「東京日報」と同一の存在であるとは到底考えられません。

仮にも日本の国民世論を左右できるだけの影響力を持つ、あるいは過去に持っていた新聞社の詳細情報がWeb上に全く記載されていないなどという事態が、今の世の中で考えられるのでしょうか?

となると必然的に、作中における「東京日報」という名の新聞社は全く架空の存在である、と断じるしかないわけです。

しかしそれにしても、「太平洋戦争70年目の真実」などと銘打ち、しかも歴史的経緯や実在の人物名および組織名もそのまま採用している作品で、新聞社だけが架空の存在として登場する、というのは少々どころではなくおかしいと言わざるをえないでしょう。

しかも、この「東京日報」が作中で果たしている役割は決して小さなものではなく、史実に実在している(いた)のであれば実名を載せて然るべき存在であるはずです。

では、この「東京日報」というのは一体何物なのでしょうか?

今回の映画を製作したスタッフ達も、まさか「東京日報」という名前の全国系新聞社が当時実在していたと本気で信じていたわけではないでしょう。

作中の細々とした史実と異なり、そんなことは下手すれば小学生ですら知っている程度の知識でしかないのですから。

となると、作中の「東京日報」には元ネタがあり、何らかの理由で架空の名称を使わざるをえなかった、と考えるのが妥当なところです。

ではその元ネタとは何なのか?という話になるのですが、実のところ、「東京日報」の元ネタなんて簡単に絞り込むことが可能だったりします。

それは当時の「東京日日新聞」および「東京朝日新聞」。

前者は1943年に名称を変更した現在の毎日新聞、後者は1940年に当時の「大阪朝日新聞」と題号を統一した現在の朝日新聞です。

この2つの新聞は、当時の名称が「東京日報」と似通っているだけでなく、国民を戦争に煽りたてる記事を書きまくって部数を伸ばしたという点においても作中の「東京日報」と合致します。

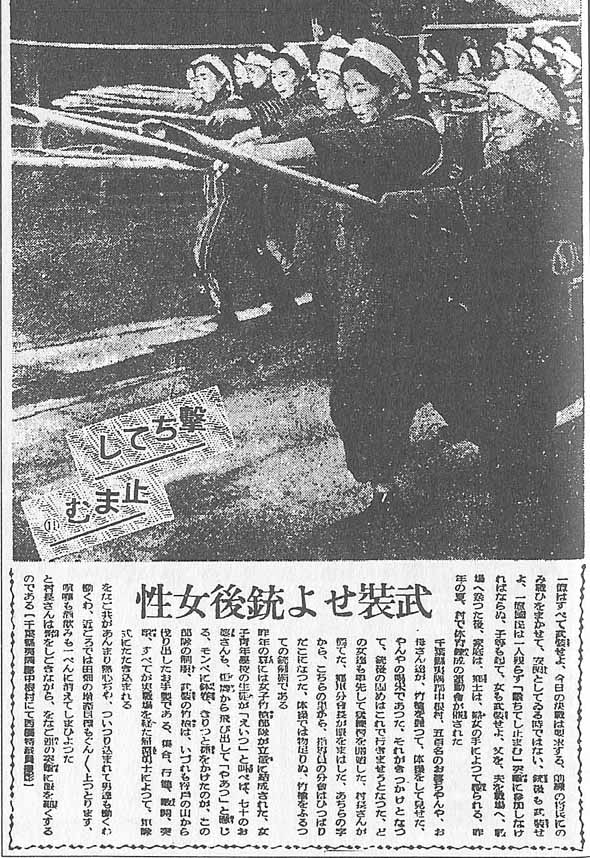

作中でも繰り広げられた真珠湾攻撃とミッドウェー海戦では、朝日新聞がこんな報道をやらかしていたわけですし↓

特にミッドウェー海戦の「戦勝報道」なんて、敵艦船撃沈の写真がないという作中の描写と全く一緒ですしね(苦笑)。

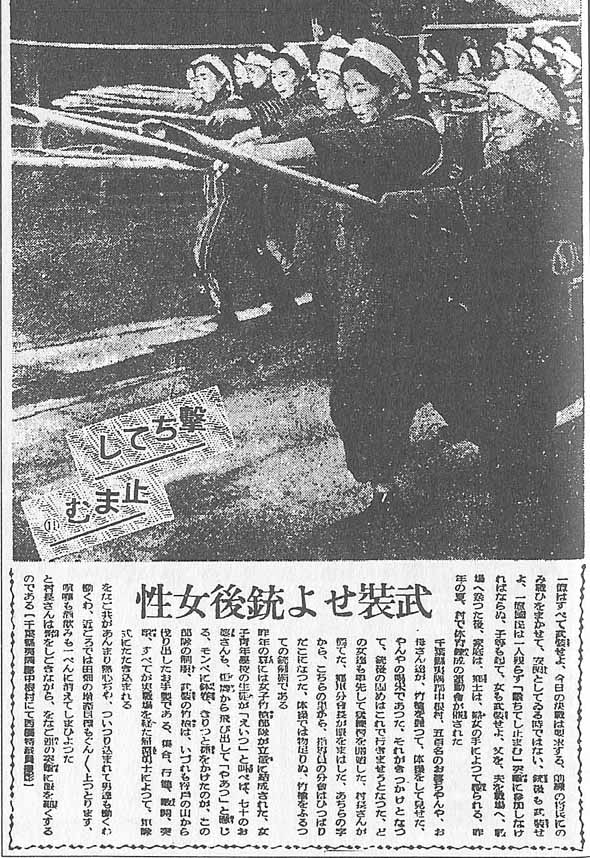

他にもこんな精神論じみたタワゴトをぶち上げていたり↓

こんな「歴史的事実」が立派に存在する以上、作中の新聞社も「東京日報」などという架空の名称などを使うのではなく、素直に「朝日新聞」「毎日新聞」という実名を使った方が、史実にも「より」忠実になって良かったのではないかと思うのですけどねぇ(笑)。

もちろん、当の朝日新聞と毎日新聞にしてみれば、自分達の恥をばら撒く以外の何物でもないそんな行為は到底許せるものではなかったのでしょう。

特に朝日新聞には、1994年にリヨン社から発刊された「朝日新聞の戦争責任」という戦前報道を追及する本を、記事の著作権侵害などという意味不明な理由でもって廃刊に追い込んだ前科もありますし↓

朝日新聞の戦争責任

http://www.amazon.co.jp/dp/4872332369

今作における山本五十六は、「東京日報」の主幹である宗像景清が「国民の声」とやらを呼号して日独伊三国同盟に賛同するよう述べてきたことに対し、「その国民を煽っているのはあなた方ではないのですか」などと打ち返したりしていますから、新聞社の名前が実名だったら、現実的にも非常に愉快なエピソードになったであろうことは確実だったのですが(爆)。

やはりこの辺りは「自社の歴史の真実が表に出ることを非常に忌み嫌う新聞社様の意向に逆らうことができなかった」という大人の事情でも介在していたのでしょう。

朝日新聞と毎日新聞も、常日頃から「先の戦争について反省し、周辺諸国に対して謝罪しなければならない」「歴史の真実を捻じ曲げることはできない」などと述べているのですから、国民を戦争報道で煽ったという戦前における過去の事実を直視して素直に自社名を使わせてやれば良いものを(-_-)。

しかしまあ、「太平洋戦争70年目の真実」と銘打つ作品に登場する新聞社の名前がウソというのは、ブラックジョークにしてもなかなかに上手いセンスとしか言いようがないですね(苦笑)。

新聞社の名称以外のことに目を向けてみると、真珠湾攻撃の際に山本五十六が「攻撃に先立ち宣戦布告の文書を出させるよう本国に伝えてくれ」「日本人は奇襲を仕掛けるにもまずは枕を蹴ってから攻撃するものだ」などと述べていた辺りの描写は、いかにも「未来人的な視点に基づいた発言」としか思えなかったですね。

山本五十六が過去に参戦していた日清・日露戦争でも、日本は宣戦布告してから開戦なんて全くやっていませんでしたし、初撃の奇襲作戦後に宣戦布告というのは両戦争でも同じ流れを辿っています。

当時は「宣戦布告してから戦争をすべきだ」という国際ルールなど存在しませんでしたし、国際法で宣戦布告について定義されて以降も、そんなルールをバカ正直に守っている国なんて現代に至るまでほとんどないですね。

しかも当時の日本には、アメリカからハル・ノートという最後通牒を突きつけられて「開戦に追い込まれた」という一面もあったわけですし。

だから「当時の山本五十六がこんなことを言っているはずないだろ」というのが、この辺りのことについての率直な感想でしたね。

むしろ、圧倒的な国力差なのに相手に正々堂々を要求するなどというアメリカ側の宣伝に面食らっていたのではないかなぁ、とすら考えたくらいだったのですが。

内容的には史実をベースにした歴史物なので、先の見えない展開を楽しむというタイプの映画では間違ってもないですね。

当時の日本の「空気」について知りたい方と、役所広司をはじめとする俳優さんの演技が見たいという人向けの作品、と言えるでしょうか。