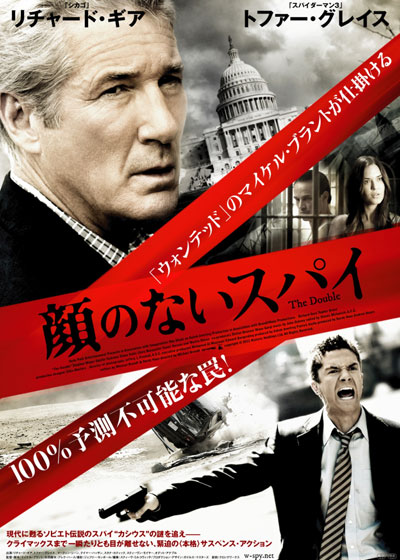

映画「顔のないスパイ」感想

映画「顔のないスパイ」観に行ってきました。

旧ソ連時代の凄腕スパイ「カシウス」の行方を巡って繰り広げられる、リチャード・ギア主演のスパイ・アクション作品。

「顔のないスパイ」は邦題タイトルで、映画の原題は「The Double」。

元々今回は、3月1日が映画「ヒューゴの不思議な発明」の公開初日&ファーストディ(映画の日)ということもあり、当初はそちらを観賞する予定でした。

ところが「ヒューゴの不思議な発明」は、全く思いもよらなかった試写会当選のおかげで予定よりも早く、しかも無料での観賞が可能となったことから、結果的に3月1日の予定が空いてしまったんですよね。

しかし、せっかくのファーストディなのだからこの日に映画を観ないと損だということで、本来は2月26日の日曜日に観賞する予定だった今作をこちらに持ってきた、というわけです。

映画を安く観賞できるという特典がある日を、逃がすわけにはいかないですからねぇ(^_^;;)。

物語は、ロシアと密接な関係を持っていた上院議員が暗殺される事件が勃発するところから始まります。

上院議員が殺される光景は監視カメラにも捕らえられていたのですが、犯人の顔は識別不可。

しかし、殺しの手口が細いワイヤーを使って首を切り裂くという手法で、かつ切り裂きの手法が、旧ソ連時代に活躍したと言われる往年の凄腕スパイ「カシウス」が多用していたものと同一であったことから、「カシウス」が復活したのではないかと囁かれました。

事態を重く見たCIAは、かつて「カシウス」を半生にわたって追い続け、今では引退している元CIAエージェントのポール・ジェファーソン(今作の主人公)を呼び戻し、FBIの若手捜査官ベン・ギアリーと共に「カシウス」の捜査に当たらせます。

ベンは「カシウス」を題材にした修士論文を書いたほどに「カシウス」に精通している人物で、今回の事件が「カシウス」の仕業だと最初に主張したのも彼でした。

これに対し、ポールは「カシウスは既に死んでおり、今回の事件は模倣犯の仕業である」と主張、2人の意見は対立します。

それでも2人は、「カシウス」がリーダーを務めていたとされる暗殺組織「カシウス7」の生き残りメンバーで現在は獄中にいる人物から、情報を引き出すべく面会に臨みます。

そこで2人は、獄中の男にラジオ?を渡すのと引き換えに、「カシウス」が暗殺者の掟を破ったことで罰を受けたという新事実を知ることになります。

その後、獄中の男はラジオ?の中にあった電池を飲み込み、体調不良を訴えて自身を病院に運ばせると共に、医療スタッフ達の隙を突いて脱走することに成功します。

しかし、脱走した男が逃げた先で待ちかまえていたのは、何と先ほど男と面会していた2人のうちのひとり、ポールだったのです。

脱走男との対峙の中で、自分が「カシウス」であることを告白し、愛用の武器である腕時計仕込みのワイヤーで脱走男を惨殺してしまうポール。

ポールはその直後に、「カシウス」こと自分自身にいずれ辿り着くかもしれないベンを今のうちに殺そうと、彼の家でその機会を伺うのですが、庭にひとり出ていたベンを奥さんが家から出てきて話しかける光景を見て思い直したのか、結局何もすることなくその場を後にするのでした。

その後、ポールが惨殺した脱走男が発見され、現場検証が行われるのですが、全ての真相を知っているポールも知らぬ顔で現場検証に参加しています。

そればかりか、相棒のベンに野次馬のひとりを指し「あいつが来ている服はロシア製だ」などと指摘して追跡劇を演じ、捜査を悪戯にかき回したりする始末。

ただ、これがひとつのきっかけになって互いに打ち解けたのか、ベンはポールを自宅に招いて食事を共にしたりもするようにもなったのですが。

一方、捜査が進んでいく過程で、「カシウス」と同じ時期に姿を消した、元KGB特殊部隊(スペツナズ)所属のボズロスキーという男が浮上してきます。

CIAは、ポールの正体について何ら疑問を抱かぬまま、ボズロスキーを「カシウス」と見て追跡調査を進めていくことになるのですが……。

映画「顔のないスパイ」を観賞していく中で私がまず連想したのは、1997年(日本では1998年)公開の映画「ジャッカル」でしたね。

映画「ジャッカル」は、今作と同じくリチャード・ギアが主演で、かつブルース・ウィリスが悪役というタッグの実現で当時話題を呼び、これまた今作と同じくスパイ同士の駆け引きとアクションをメインとしたストーリーが展開されていた異色の作品です。

主演が全く同じということに加え、スパイ・アクションという映画のジャンルも同一、さらには作中の主人公の設定にも「身内を殺されたことから復讐に走る」という共通項があるとくれば、やはり「ジャッカル」を想起せずにはいられなかったところでして(^^;;)。

ただ、「ジャッカル」と今作では14年以上もの開きがあるためか、リチャード・ギアの外見がすっかり様変わりしていたのが結構印象に残ったものでした。

「ジャッカル」の時はブルース・ウィリスよりも若く見えていたリチャード・ギアでしたが、今作では役柄にふさわしい容貌になっていましたし。

物語の中盤頃までは主人公の復讐の設定が出てこなかったこともあり、「『ジャッカル』におけるブルース・ウィリスの役柄をリチャード・ギアが担っている」とまで考えていたくらいでした(^^;;)。

今作で少し疑問に思ったのは、「カシウス」が関わったとされる全ての事件の写真にポールが写っていたことから、ベンが「カシウス=ポール」の図式に気づくところですね。

ポールはCIA現役時代に「カシウス」を長年にわたって追いかけている、という設定が最初から明示されているのですから、「カシウス」絡みの事件全てでポールが映し出されていること自体は何ら不自然なことではありません。

ボズロスキーを単身追いかけていたポールの行き先で例の「カシウス」の犯行以外の何物でもない手法で殺されていた遺体をベンが目撃する描写がありましたから、この時点で「カシウス=ポール」の疑いが出てきたという事情もあった(この時点で「カシウス」候補は、未知の第三者を除外すればボズロスキーとポールの2人に絞られる)のでしょうが、それにしてもアレではまだ決定打とは言えないよなぁ、と。

また、物語終盤で「実はベンもまたポールと同じくロシアのスパイだった」という事実が明かされます。

何でも彼は、ロシアを裏切った「カシウス」ことポールを抹殺するために10歳の頃にロシアから派遣され潜伏していたスパイだったのだそうで、上院議員殺しも彼が「カシウス」を炙り出すために行った犯行なのだとか。

どことなく映画「ソルト」を髣髴とさせるようなエピソードではありますね。

ただ、作中には目に見えてそれと分かる伏線や説明が全くなく、いかにも唐突に出てきた感は否めませんでした。

後から物語全体を俯瞰して考えると、冒頭の上院議員殺しと「修士論文まで書くレベルのカシウスマニア」というベンの設定に関連性があったことが分かり「ああ、なるほど」と納得もできた(「カシウス」の手法を熟知しているからこそ「カシウスの犯行」をも再現できた)のですが、作中ではこれといった説明もないですし、普通はまず気づかないのではないですかね、これって。

それにしても「ソルト」といい今作といい、映画の世界におけるアメリカってとことんスパイに弱い体質をしていますね(苦笑)。

安全保障上の問題が浮上してもおかしくないほどに、スパイに浸透され放題ではありませんか。

まあ「アメリカの場合は」エンターテイメントならではお約束ではあるのでしょうし、また今作の場合は「The Double」という映画の原題にも関わってくる(二重スパイが2人)ので、落としどころは上手いとは思いましたが。

これがスパイ防止法すらも成立していない日本だと、現実自体が「映画の世界のアメリカ」よりもさらに悲惨な惨状を呈しているために、笑いすらも出てこないのが何とも言えないところで(T_T)。

アクションよりもスパイならではの葛藤や人間ドラマに重きをおいているストーリー構成ですが、リチャード・ギアのファンの方なら観て損はしない映画なのではないかと。